लेखक अनिल पुरोहित मूलतः सुजानगढ़ से हैं। वह शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और इसके अतिरिक्त फोटोग्राफ़ी और पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे हैं। पिछले तीन दशकों से वह लेखन क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात लेखन और फ्रीलांस पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी अब तक 7 के करीब पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई लेख और कहानियाँ राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। एक बुक जर्नल पर हमने उनसे उनके जीवन और उनके लेखन के ऊपर लम्बी बातचीत मेल के माध्यम से की है। आप भी पढ़ें:

अनिल पुरोहित जी, एक बुक जर्नल में आपका स्वागत है। पहले तो पाठकों को अपने विषय में कुछ बताएँ।

मैं मूलतः कला की नगरी राजस्थान के सुजानगढ़ से हूँ। ये कवि और साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, जमाल सेन, दिलीप सेन‑समीर सेन सहित गायकों और कत्थक नृत्याचार्यों और कलाकारों की वीर प्रसूता भूमि रही है।

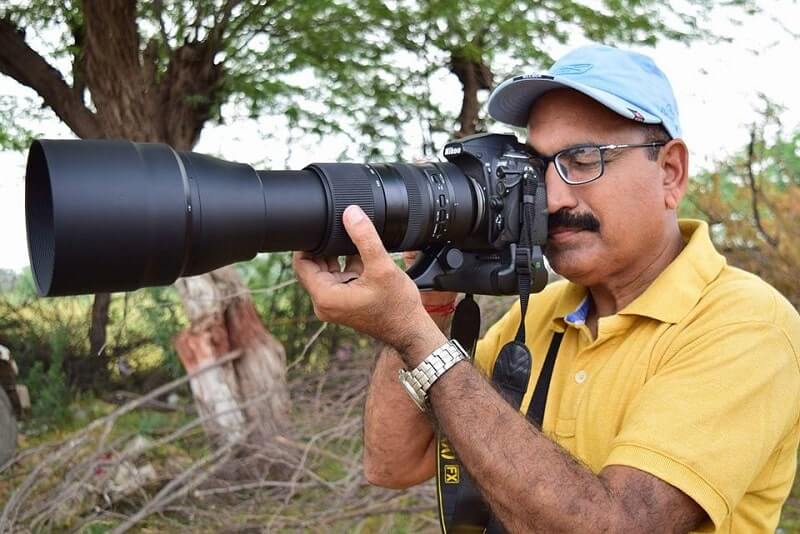

मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई अध्ययन के बाद वन्य जीवों की फोटोग्राफी की जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित हुआ। सुजानगढ़ के समीप काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य का मानद वन्य जीव प्रतिपालक (ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन) भी रहा।

ताल छापर अभयारण्य को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए इसकी जो कोर कमेटी बनाई गयी, उसका मेम्बर रहा। ताल छापर अभयारण्य के वन्य जीवों की चेक लिस्ट पहली बार बनायी और इन पर 100 से अधिक फोटो सहित आलेख लिखे जो राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

फोटोग्राफी, लेखन के साथ पत्रकारिता भी शुरू की। आरम्भ में दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया।

इसके बाद सरकारी सेवा में शिक्षा विभाग में नौकरी की। नौकरी के दौरान भी छिट-पुट लेखन का काम चलता रहा। इससे पूर्व अपने छात्र जीवन में 1984 में ‘गुलदस्ता’ नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जो जल्द ही बंद हो गयी। इसके बाद 1985 में ‘यथार्थ’ नाम से एक लघुकथा संग्रह का सम्पादन प्रकाशन किया। इसके बाद में एक अख़बार भी निकाला पर लेखन से जो लगाव था, जारी रहा।

अब सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद पूर्ण रूप से लेखन के प्रति समर्पित हूँ। लेखन के अतिरिक्त सिर्फ किताबें पढ़ना ही काम है।

आपकी साहित्य के प्रति रुचि कब जागृत हुई? क्या बचपन से ही घर में साहित्यिक माहौल था?

मेरी साहित्य के प्रति रुचि कोई अचानक उपजा हुआ आकर्षण नहीं था, बल्कि यह उस सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण की देन है जिसमें मेरा पालन-पोषण हुआ। मेरे घर में शुरू से ही साहित्यिक माहौल मौजूद था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किताबें और पत्रिकाएँ मेरे बचपन की सबसे सच्ची और स्थाई साथी थीं।

मेरे दादाजी ने 1935 में ‘दी ग्लोब ब्रेन्स एजेंसीज’ के नाम से पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के वितरण और प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया था। यह काम उन्होंने लगभग तीस वर्षों तक किया और उस समय में साहित्य का जो बीजारोपण उन्होंने हमारे परिवार में किया, वह आने वाली पीढ़ियों तक फलता-फूलता रहा। यद्यपि बाद में यह व्यवसाय बंद हो गया, परंतु पुस्तकों के प्रति वह अनुराग हमारी विरासत बन चुका था।

मेरे पिताजी स्वयं एक लेखक, पत्रकार और क्षेत्र के ख्यात पर्यावरणविद थे। साहित्य और समाज पर उनकी गहरी पकड़ थी। वे अख़बारों और पत्रिकाओं के लिए लिखते रहते थे और विभिन्न विषयों पर उनका दृष्टिकोण बहुत संतुलित और गहन होता था। उनके लेखन से मेरे भीतर विचारशीलता के बीज अंकुरित हुए। मेरे दोनों बड़े भाई-बहन भी साहित्य में विशेष रुचि रखते थे—कोई कविता लिखता था, कोई उपन्यास पढ़ता था, कोई अपनी डायरी में मनोभावों को उकेरता था। यह सब देखकर मैं भी धीरे-धीरे उस रंग में रचता-बसता चला गया।

बचपन में जब मेरे हमउम्र बच्चे खिलौनों और खेलों में व्यस्त रहते थे, मैं लोटपोट, नंदन, पराग, चंदामामा, गुड़िया, बालक, मधुमुस्कान, चंपक, दीवाना, मेला, इंद्रजाल कॉमिक्स जैसी बाल पत्रिकाओं की दुनिया में खोया रहता था। ये पत्रिकाएँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि उन्होंने मेरी कल्पनाशक्ति को उड़ान दी, मेरी भाषा को सजाया और मुझे सोचने की नई दृष्टि दी। इन कहानियों और चित्रों के माध्यम से मैंने पहली बार यह जाना कि शब्दों में कितनी ताक़त होती है।

धीरे-धीरे मेरी रुचि बाल साहित्य से आगे बढ़कर बाल उपन्यासों और फिर वयस्क साहित्य की ओर अग्रसर होने लगी। घर की अलमारियों में किताबें इतनी भरी रहती थीं कि लगता था जैसे वे दीवारों का हिस्सा हों। वह दृश्य आज भी मेरी आँखों में ताज़ा है—कहीं प्रेमचंद के उपन्यास रखे हैं, कहीं टैगोर की कविताएँ, तो कहीं शरतचंद्र, जैनेन्द्र और अज्ञेय की कृतियाँ। यह सब मेरे लिए जैसे एक खुला विश्वविद्यालय था, जिसमें न कोई दाख़िला शुल्क था, न समय की कोई पाबंदी। कॉलेज के समय में ही मेरी रचनाएँ देश की प्रमुख बाल पत्रिकाओं यथा नंदन, चम्पक, बाल भारती, बालक, मेला आदि में छपने लग गयी थीं।

इस प्रकार, साहित्य के प्रति मेरी रुचि केवल एक शौक नहीं रही, बल्कि वह मेरे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गयी। उस पारिवारिक वातावरण, उन पुस्तकों और उन लेखनप्रेमी लोगों ने मेरी सोच, मेरी संवेदनाओं और मेरे आत्मविश्वास को जो आकार दिया, वह आज भी मेरी लेखनी में झलकता है। मैं यह कह सकता हूँ कि साहित्य मेरे लिए केवल पढ़ने-लिखने की चीज़ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है।

वो कौन से लेखक या रचनाएँ थीं जिन्होंने साहित्य के प्रति आपको आकर्षित किया?

चूँकि घर में पहले से ही साहित्य का माहौल था। बचपन में बाल साहित्य पढ़ने के बाद मुंशी प्रेमचंद, भगवतीचरण वर्मा, रांगेय राघव, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, आचार्य चतुरसेन सहित 100 से अधिक भारतीय लेखकों का सम्पूर्ण साहित्य पढ़ा और अन्य लेखकों को भी खूब पढ़ा। विदेशी लेखकों में तत्कालीन सोवियत संघ और चीन से हिंदी भाषा में प्रकाशित लगभग समूचा साहित्य पढ़ा।

लोकप्रिय साहित्य में सामाजिक और जासूसी दोनों तरह के हज़ारों उपन्यास पढ़े। प्रमुख लेखकों में कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश काम्बोज, ओम प्रकाश शर्मा, परशुराम शर्मा, राजभारती, गुलशन नंदा, रानू, कुशवाहा कांत, दत्त भारती, प्रेम बाजपई आदि दर्ज़नों लेखकों को खूब पढ़ा। विदेशी जासूसी साहित्य भी प्रचुर रूप से पढ़ा जिनमें अगाथा क्रिस्टी, आर्थर कानन डायल, एलिस्टर मेक्लीन आदि को खूब पढ़ा।

अनिल जी, लेखन का ख्याल मन में कैसे आया?

लेखन का विचार मेरे मन में किसी एक दिन अचानक नहीं आया। यह एक धीरे-धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया थी, जिसकी नींव मेरे बचपन में ही रख दी गयी थी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, मेरे घर में शुरू से ही साहित्य का गहरा माहौल था। किताबें, पत्रिकाएँ, अख़बार और साहित्यिक चर्चाएं हमारे घर का रोज़मर्रा का हिस्सा थीं।

मेरे दादाजी, जिन्होंने ‘दी ग्लोब ब्रेन्स एजेंसीज’ के नाम से पुस्तकों और पत्रिकाओं का व्यवसाय शुरू किया था, अपने समय के गम्भीर पाठक थे। पिताजी स्वयं लेखक और पत्रकार थे—विचारशील, गहराई से लिखने वाले, और समाज पर पैनी दृष्टि रखने वाले। घर में बड़े भाई-बहन भी साहित्य से जुड़े हुए थे। ऐसे वातावरण में मैं स्वयं भी सहज ही साहित्य की ओर आकर्षित हुआ।

बचपन में जब मैं लोटपोट, नंदन, पराग, चंपक, मधुमुस्कान, बालक और दीवाना जैसी बाल-पत्रिकाएँ पढ़ता था, तो उनके पात्रों, कहानियों और चित्रों में खुद को ढूँढता था। धीरे-धीरे जब कहानियों को पढ़ते-पढ़ते मुझे यह महसूस हुआ कि इन कहानियों के पीछे भी कोई है जो सोचता है, कल्पना करता है, और फिर उसे शब्दों में ढालता है—तो वही क्षण शायद मेरे भीतर लेखक बनने की पहली चिंगारी थी।

प्रारम्भ में मैं भी इन्हीं कहानियों की तरह अपनी कल्पनाओं को कागज़ पर उतारने लगा। कभी कोई छोटी कहानी लिख ली, कभी कविता की कोशिश की। घर में जब कभी मेरी लिखी कोई रचना पिताजी या भाई-बहनों को दिखाता, तो वे गम्भीरता से पढ़ते और मुझे प्रोत्साहित करते। यह प्रोत्साहन मेरे आत्मविश्वास को गहराई देता गया।

विद्यालय में निबंध प्रतियोगिताओं और पत्रिका लेखन ने भी मेरे भीतर लेखन की रुचि को मजबूत किया। मुझे यह महसूस होने लगा कि शब्दों के माध्यम से मैं अपनी भावनाएँ, विचार और कल्पनाएँ व्यक्त कर सकता हूँ। धीरे-धीरे यह शौक मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया।

लेखन का यह ख्याल, यह चाहत, दरअसल उस पारिवारिक विरासत का ही विस्तार है, जिसमें किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती थीं, बल्कि जी जाती थी। लेखन मेरे लिए केवल कुछ पंक्तियाँ गढ़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है—वो आत्मा, जो बचपन से ही किताबों के बीच पली-बढ़ी।

इसलिए कह सकता हूँ कि लेखन का विचार मेरे भीतर उसी दिन जन्म ले चुका था, जब मैंने पहली बार किसी कहानी को पढ़कर उसमें खो जाने का आनंद महसूस किया था। लेखन मेरे लिए खुद को जानने, समझने और दुनिया से जुड़ने का माध्यम बना, और यही भाव आज तक मेरी लेखनी को दिशा देता रहा है।

क्या आपको याद है आपने सर्वप्रथम लेखन की शुरुआत किस विधा से की थी?

मेरी सर्वप्रथम लेखन की विधा कविता थी। धीरे-धीरे कविता के अतिरिक्त कहानी, कार्टून आदि छपने लगे तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा और गाड़ी पटरी पर चलने लगी।

आपकी पहली प्रकाशित रचना कौन सी थी?

मेरी पहली प्रकाशित रचना का अनुभव आज भी मेरे ज़ेहन में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह जीवित है। वह एक ऐसा क्षण था, जिसने न केवल मुझे भीतर तक रोमांचित किया, बल्कि मेरी लेखकीय यात्रा को दिशा देने वाला पहला कदम भी सिद्ध हुआ। उस समय मेरी उम्र मात्र 14 वर्ष थी और मैंने मेट्रिक की परीक्षा समय से पहले कम उम्र में ही उत्तीर्ण कर ली थी। गर्मियों की छुट्टियों का समय था—वो सुनहरी दोपहरें, जब बाहर तपती धूप होती और भीतर मेरे मन में कुछ नया रचने की उमंग।

इन्हीं छुट्टियों के दौरान मैंने कुछ कविताएँ लिखी थीं। वे कविताएँ मेरे अनुभवों, कल्पनाओं और बालमन की सरल अभिव्यक्तियाँ थीं। उनमें कोई विशेष साहित्यिक कौशल नहीं था, लेकिन उनमें एक सच्ची संवेदना, एक नैसर्गिक मासूमियत थी, जो शायद पाठकों के मन तक पहुँची। मैंने अपनी दो कविताएँ – एक ‘बालक’ पत्रिका को और दूसरी ‘बाल भारती’ को भेज दीं, यह सोचकर कि शायद छप जाएँ।

कुछ हफ्तों बाद जब डाक से पत्रिका आयी और मैंने देखा कि मेरी कविता मेरे नाम के साथ उसमें प्रकाशित हुई है, तो उस क्षण मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दृश्य आज भी आँखों के सामने है—अपना नाम छपा हुआ देखना, अपने शब्दों को दूसरों तक पहुँचते देखना, वह एहसास शब्दों से परे था। पहली बार महसूस हुआ कि मेरी अभिव्यक्ति सिर्फ कागज़ पर सिमटी नहीं है, वह अब दुनिया के सामने है।

उस एक अनुभव ने मेरे भीतर आत्मविश्वास और उत्साह की ऐसी लौ जलाई, जो आज तक प्रज्वलित है। फिर लेखन और प्रकाशन का यह सिलसिला चल पड़ा। धीरे-धीरे मेरी रचनाएँ और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। कभी कविता, कभी कहानी, कभी लघुकथा, कभी बाल साहित्य—हर विधा में लिखने का प्रयास किया।

वास्तव में, मेरी पहली प्रकाशित रचनाएँ केवल कुछ पंक्तियाँ नहीं थीं, वे मेरे लेखकीय जीवन की नींव थीं। उन कविताओं ने यह विश्वास जगाया कि शब्दों के माध्यम से मैं न केवल अपने मन की बात कह सकता हूँ, बल्कि दूसरों के मन को भी छू सकता हूँ और यही विश्वास मेरे लिए प्रेरणा बन गया, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो अब तक निरंतर चल रही है—न थकी है, न थमी है।

आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। अपने पत्रकारिता के करियर के विषय में बताएँ?

अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही मैं स्थानीय समाचार पत्रों हेतु रिपोर्टिंग करने लग गया था। विभिन्न विषयों पर मेरे आलेख देश की ख्यात पत्र-पत्रिकाओं में छपने लग गए थे।

1996 में दैनिक भास्कर राजस्थान में प्रकाशन की योजना बना रहा था। मेरे पास इनकी ओर से एक पत्र मिला और जयपुर बुलाया गया। इतने बड़े अख़बार से जुड़ने का एक बड़ा अवसर मेरे सामने था। निर्धारित समय पर मैं जयपुर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय पहुँच गया। वहाँ मुझे संपादकीय टीम में एक ट्रेनी के रूप में रखा गया जहाँ राजस्थान के जिला मुख्यालय के रिपोर्टर अपने समाचार फेक्स करते थे या बसों के द्वारा भेजते थे। मैं उन्हें अपने तरीके से एडिट करता था। मेरा काम उन्हें पसंद आया तो मुझे ब्यूरो चीफ बनाया गया। इस दौरान जयपुर में विधानसभा सत्र की रिपोर्टिंग का मौका भी मिला। यहाँ काम करने के बाद मुझे सुजानगढ़ भेजा गया जहाँ भास्कर का ऑफिस बनाया गया और कम्प्यूटर मॉडम आदि साज सामानों के साथ भेजा गया और साथ में एक ऑपरेटर भी। वहाँ मेरे पास चूरू और नागौर दोनों जिलों का कार्य भार था। मैंने अपनी बेदाग छवि से अनेक शोधपूर्ण रिपोर्टिंग की क्योंकि जासूसी साहित्य पढ़ने के कारण दिमाग़ भी खोजी था।

बाद में कुछ अन्य पत्र -पत्रिकाओं के लिए भी रिपोर्टिंग की।

पत्रकारिता करते हुए कई विषयों पर कलम चलानी होती है। एक तरह का अनुशासन यह व्यक्ति के अंदर पैदा करती है। आपके लेखन को आपके इस अनुभव ने किस तरह पोषित किया?

पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जो न केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग करना सिखाता है, बल्कि विषयों की विविधता, गहराई और व्यापक दृष्टिकोण से उन्हें समझने और प्रस्तुत करने की कला भी सिखाता है। जब कोई पत्रकार विभिन्न विषयों—राजनीति, समाज, संस्कृति, अपराध, शिक्षा, पर्यावरण आदि—पर लगातार लिखता है, तो उसके भीतर विषयानुसार सोचने की अनुशासित क्षमता विकसित होती है। यह अनुशासन मेरे लेखन में स्पष्ट रूप से झलकता है।

पत्रकारिता ने मेरे लेखन को कई स्तरों पर पोषित किया है। सबसे पहले, इसने मुझे तथ्यात्मक और सटीक रहने की आदत डाली। लेखन में कल्पना और भावनाएँ चाहे जितनी हों, पत्रकारिता की पृष्ठभूमि ने सिखाया कि सत्य से भटकाव नहीं होना चाहिए। दूसरे, पत्रकारिता ने मुझे यह सिखाया कि हर विषय को उसके सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संदर्भों में कैसे देखा जाए। इससे मेरे लेखन में एक गहराई और सजीवता आयी है।

इसके अलावा, पत्रकारिता ने समय-सीमा के भीतर सोचने और लिखने की दक्षता दी, जिससे मेरे विचार अधिक केंद्रित और स्पष्ट हो पाए। पाठकों की रुचि और संवेदनाओं को समझना भी पत्रकारिता की देन है, जिससे मेरा लेखन अधिक संवादात्मक और प्रभावी बना। कुल मिलाकर, पत्रकारिता ने मेरे लेखन को केवल शिल्प ही नहीं, बल्कि उद्देश्य और दिशा भी दी है।

आपने पत्रिकारिता की है, शिक्षण किया है, फोटोग्राफी की और मानद वन्य जीव प्रतिपालक (ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन) भी रहे। यह एक दूसरे से एकदम भिन्न पेशे हैं। आपके इन पेशो ने आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया? क्या आपने अपने इन पेशो से जुड़े अनुभवो को लेखन में ढालने की कोशिश की? किन्ही विशेष रचनाओं का इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहेंगे?

मेरे जीवन की यात्रा कई विविध दिशाओं से होकर गुज़री है—पत्रकारिता, शिक्षण, फोटोग्राफी और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों ने मुझे न सिर्फ अलग-अलग दृष्टिकोण दिए, बल्कि मेरे लेखन को भी समृद्ध किया। देखने में ये पेशे एक-दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु इनके बीच एक गहरा अंतर्सम्बंध है—सबका मूल जुड़ाव ‘प्रकृति’ और ‘मनुष्य’ की समझ से है।

पर्यावरण और वन्य जीवन में मेरी रुचि कोई संयोग नहीं, बल्कि यह मेरे बचपन से ही मेरे भीतर जड़ें जमा चुकी थी। मेरा पैतृक कस्बा राजस्थान के प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य के निकट स्थित है। यह स्थान न केवल विश्व प्रसिद्ध ब्लैकबक (काले हिरण) के लिए जाना जाता है, बल्कि विविध जैव-विविधताओं का अद्भुत भंडार है। विद्यार्थी जीवन से ही मैं इस अभयारण्य का नियमित पर्यटक रहा हूँ। शुरुआत में यह केवल एक आकर्षण था—प्रकृति को करीब से देखने का, पक्षियों की चहचहाहट को सुनने का, और खुले आकाश के नीचे समय बिताने का। परंतु धीरे-धीरे यह आकर्षण एक शोधात्मक दृष्टिकोण में बदल गया।

इसी रूचि ने मुझे फोटोग्राफी की ओर खींचा। एक कैमरा मेरे हाथ में आया और मैंने लेंस के माध्यम से प्रकृति को नये दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। धीरे-धीरे यह एक जुनून बन गया। ताल छापर के इको सिस्टम को मैंने न केवल महसूस किया, बल्कि उसका गंभीर अध्ययन भी किया। विभिन्न प्रजातियों के पशु, पक्षी, सरिसृप, पेड़-पौधे और उनके आपसी संबंधों को समझा। इस अनुभव के आधार पर मैंने 1992 से 2005 के बीच 100 से अधिक शोधपरक आलेख लिखे जो देश के प्रमुख समाचार पत्रों जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक नवज्योति आदि में प्रकाशित हुए।

मेरे इन कार्यों को राज्य सरकार द्वारा सराहा गया और मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरी फोटोग्राफी और लेखन को पहचान मिली। मेरे इन्हीं योगदानों के फलस्वरूप मुझे ताल छापर अभयारण्य का मानद वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) नियुक्त किया गया। वन विभाग ने मुझे वन विस्तारक पुरस्कार, काजरी संस्थान ने भी सम्मानित किया और कई सामाजिक संगठनों ने मेरे कार्यों को मंच प्रदान किया। इन अनुभवों ने मेरे लेखन को एक ठोस ज़मीन दी—मेरी रचनाओं में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत पात्र बनकर सामने आई।

शिक्षण भी मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस पेशे ने मुझे विभिन्न विषयों को गहराई से पढ़ने, समझने और दूसरों को सिखाने का अवसर दिया। एक शिक्षक के रूप में मैंने केवल पाठ्यक्रम तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा की समस्याओं, चुनौतियों और सम्भावनाओं पर भी निरंतर लेखन किया। मेरे शिक्षा सम्बंधी आलेख अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, हो रहे हैं जिन्होंने सामाजिक और शैक्षिक विमर्श को दिशा देने का कार्य किया।

पत्रकारिता, जो मेरे कैरियर का एक और महत्वपूर्ण पक्ष रही है, ने मुझे वर्तमान घटनाओं की नब्ज़ को पकड़ने, समाज के विविध पहलुओं को समझने और निष्पक्ष दृष्टिकोण से लिखने की दृष्टि दी। इससे मेरी लेखनी में तथ्यों की सटीकता, संतुलन और संवेदनशीलता आई। पत्रकारिता ने मेरे भीतर की उस सामाजिक चेतना को जागृत किया, जो आज मेरी रचनाओं में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है।

मेरे ये सभी पेशे—फोटोग्राफी, शिक्षण, पत्रकारिता और वन्य जीवन संरक्षण—ने आपस में मिलकर मेरे भीतर एक विश्लेषणात्मक, संवेदनशील और बहुआयामी दृष्टिकोण को विकसित किया। इन सभी अनुभवों का समन्वय मेरी लेखनी में परिलक्षित होता है।

यदि विशेष रचनाओं की बात करें तो मेरी कई पर्यावरण और वन्य जीवन पर केंद्रित आलेख पाठकों बीच चर्चित रहे हैं। ‘मोर की आत्म कथा‘, ‘काले हिरणों का स्वर्ग‘, और ‘घोड़े की आत्मकथा‘ जैसी रचनाएँ मेरे इन्हीं अनुभवों की देन हैं, जो न केवल प्रकृति की महत्ता को उजागर करती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को साहित्यिक भाषा में पाठकों तक पहुँचाती हैं।

संक्षेप में कहूँ तो मेरे सभी पेशों ने मुझे एक लेखक के रूप में गढ़ा है। वे मेरे लेखन के विविध रंग हैं—कभी संवेदना, कभी तथ्य, कभी शोध और कभी दृश्य। उन्होंने मेरी दृष्टि को गहराई दी और मेरी लेखनी को प्रामाणिकता।

अनिल जी आपने अपने लेखन की शुरुआत शायद सामाजिक विषयों से की थी। फिर आप तंत्र मंत्र और हॉरर विधा की तरफ मुड़ गए। इसके पीछे कोई विशेष कारण या घटना थी?

जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी लेखन यात्रा की शुरुआत सामाजिक उपन्यास से ही हुई थी। उस समय समाज की जटिलताएँ, रिश्तों के बदलते समीकरण, वर्ग संघर्ष, और ग्रामीण-शहरी मानसिकताओं की टकराहट जैसे विषयों ने मुझे आकर्षित किया। मैं उन्हें अपने लेखन के माध्यम से उजागर करना चाहता था। मेरा शुरुआती लेखन इन्हीं विषयों पर आधारित रहा और पाठकों ने भी उन्हें सराहा।

लेकिन लेखन के उस दौर में भी मेरे भीतर एक जिज्ञासु व्यक्ति जीवित था, जो हमेशा अनदेखी और अनजानी दुनियाओं को जानने को उत्सुक रहता था। विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और अघोर परम्पराओं को लेकर मेरे मन में गहरी जिज्ञासा थी। यह कोई अचानक हुआ मोड़ नहीं था, बल्कि वर्षों से मेरे भीतर पनपती आंतरिक खोज की परिणति थी।

इस दिशा में मेरा पहला निर्णायक अनुभव कामाख्या धाम की यात्रा के दौरान हुआ। यह उस समय की बात है जब अम्बुवाची मेले के दौरान मैं असम गया था। वहाँ मेरी मुलाकात एक कापालिक साधक से हुई, जो अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व था। उसकी आँखों में कुछ ऐसा आकर्षण था, जिसे शब्दों में बाँध पाना मुश्किल है। मैंने कई दिन उसके साथ बिताए, और पहली बार तंत्र को अंधविश्वास या भय की निगाह से नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक परम्परा के रूप में देखा।

उस कापालिक साधक ने तंत्र के दर्शन, उसकी साधनाएँ, और उसके पीछे छिपे विज्ञान व मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जिस तरह मुझे समझाया, वह मेरे लिए आँखें खोल देने वाला अनुभव था। उसने मुझे यह भी बताया कि तंत्र केवल डराने या वशीकरण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मसाक्षात्कार, आत्म-नियंत्रण और भीतर की शक्तियों को जागृत करने का एक मार्ग है। इसी अनुभव ने मेरी सोच को बदला।

इसके बाद मैंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की—वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर, औंढा नागनाथ, कामरूप, और दक्षिण भारत के कुछ अघोरी केंद्रों तक। हर जगह मुझे कोई न कोई साधक या अनुभव मिला जिसने मेरी कल्पना को एक नई उड़ान दी। धीरे-धीरे मैंने इन अनुभवों को कथा रूप देना शुरू किया।

मैंने महसूस किया कि लोगों की इन रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि है, लेकिन अधिकतर लेखन या तो अतिशयोक्ति से भरा होता है या सिर्फ डर बेचने का माध्यम बन जाता है। मैंने कोशिश की कि कल्पना में यथार्थ का मिश्रण हो, ताकि पाठक मनोरंजन के साथ-साथ कुछ नया जान और समझ भी सकें।

जब मेरी तंत्र-मंत्र और हॉरर आधारित कहानियाँ पाठकों के बीच लोकप्रिय होने लगीं, तब मुझे एक नया आत्मविश्वास मिला। कई पत्रिकाओं और मंचों पर जब मुझे तंत्र-हॉरर विधा के प्रमुख लेखकों में गिना जाने लगा, तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी यह रचनात्मक यात्रा केवल मेरी नहीं रही—अब यह एक पाठक समुदाय की माँग और उत्सुकता का विस्तार बन चुकी है।

यह बदलाव किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि मेरी आंतरिक साधना और आत्मीय जुड़ाव से उपजा था। और आज भी, जब मैं किसी नयी कथा पर काम करता हूँ, तो तंत्र और अलौकिकता मेरे लिए केवल विषय नहीं, बल्कि एक अनुभव बनकर सामने आते हैं। यह मेरे लेखन की आत्मा बन चुके हैं।

संक्षेप में कहूँ तो—सामाजिक यथार्थ से शुरू हुई मेरी लेखनी अब आत्मिक यथार्थ की खोज में उतर गयी है। यही यात्रा मुझे तंत्र-मंत्र और हॉरर विधा की ओर ले आयी, और इस रास्ते पर चलना अब मेरे लिए साधना का एक रूप बन गया है।

भय को आप किस तरह से देखते हैं। अपनी रचना में भय पैदा करने के लिए आप किन विशेष चीजों का ध्यान रखते हैं?

मेरे लिए भय केवल एक दृश्य प्रभाव नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक अनुभूति है। यह भावना सीधे मानव मन के भीतर छिपे असुरक्षा, अनिश्चितता और अज्ञात के डर से जुड़ी होती है। मैं मानता हूँ कि हॉरर या भय आधारित कहानियों में भय को सतही स्तर पर, जैसे खून, चीख-पुकार या भूतों की शक्लों से व्यक्त करना, केवल क्षणिक उत्तेजना पैदा करता है — असली डर वहाँ उपजता है जहाँ पाठक की कल्पना और मानसिक चेतना सक्रिय होती है।

जब मैं भय आधारित रचना लिखता हूँ, तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि पाठक कहानी के माहौल में पूरी तरह डूब जाए। इसके लिए मैं शुरुआत में ही एक गाढ़ा, रहस्यमय वातावरण तैयार करता हूँ — जैसे कोई पुरानी हवेली, वीरान गलियाँ, बुझती हुई लालटेन, खड़खड़ाता दरवाज़ा, दूर से आती कोई अस्पष्ट ध्वनि या अचानक रुकती हुई घड़ी। ये सारे तत्व पाठक के मन में धीरे-धीरे भय का बीज बोते हैं।

इसके बाद मैं घटनाओं को इस तरह से रचता हूँ कि उनमें चौंकाने वाले मोड़ हों, लेकिन वो मोड़ भी स्वाभाविक प्रतीत हों — जैसे किसी पात्र का रहस्यमय व्यवहार, कोई पुरानी दबी हुई बात का संकेत, कोई अनकहा रहस्य जो समय के साथ उभरता है।

मैं डर को धीरे-धीरे बढ़ाता हूं, कभी अचानक नहीं थोपता। डर तब ज़्यादा प्रभावी होता है जब पाठक को यह एहसास भी न हो कि वह डर रहा है — लेकिन उसका मन असहज, बेचैन और शंकालु हो जाए।

एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने लेखन में ध्यान रखता हूँ, वह यह है कि भय को मैं केवल अलौकिकता से नहीं जोड़ता। कई बार मनुष्य का स्वयं का मन, उसका अपराधबोध, उसका अतीत, या समाज के भीतर छिपे अँधेरे तत्व — ये सब उससे कहीं अधिक भयावह हो सकते हैं, जितने कि कोई भूत या प्रेत।

मेरे लिए ‘अदृश्य भय’ अधिक प्रभावी होता है — जैसे किसी कमरे में कोई है या नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर न देना। किसी पात्र को ऐसा दिखाना जो कुछ छिपा रहा हो, लेकिन पाठक को यह ठीक से न पता हो कि वह क्या है। मैं पाठक को विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा पर चलाता हूं, जिससे वह कहानी के हर अगले शब्द को घबराहट और जिज्ञासा के साथ पढ़े।

जहाँ तक अभिनय और प्रस्तुति की बात है — मैं मानता हूँ कि डर किसी मेकअप या स्पेशल इफेक्ट्स से नहीं, बल्कि पात्र के व्यवहार, हावभाव, और आंतरिक तनाव से उत्पन्न होता है। डराने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई चेहरा डरावना दिखे, बल्कि उसका मौन, उसकी निगाह, या एक असामान्य चुप्पी भी डर का कारण बन सकती है।

अंततः भय की सबसे सच्ची और प्रभावी अभिव्यक्ति वह होती है, जो पाठक के मन में लम्बे समय तक अटका रहे। मैं डर को एक शोर नहीं, बल्कि एक धीमे फैलते सन्नाटे की तरह गढ़ता हूँ — जो पढ़ने के बाद भी देर तक पाठक के भीतर बना रहे।

आपने इतनी रचनाएँ लिखी हैं जिनमें पारलौकिक घटनाओं का जिक्र किया है। क्या ये सब कल्पना की उपज हैं? या आप किसी घटना से प्रेरित होकर इन रचनाओं को लिखते हैं?

यह बात सही है कि मेरी रचनाओं में पारलौकिक घटनाओं का उल्लेख अक्सर मिलता है, लेकिन यह सब केवल कल्पना नहीं है। मैं मानता हूँ कि कल्पना एक लेखक का सबसे मजबूत औज़ार है, मगर मेरी कहानियाँ केवल कल्पनालोक में विचरण नहीं करतीं। कई रचनाएँ वास्तविक घटनाओं, अनुभवों या सुनी-सुनाई किंवदंतियों से प्रेरित होकर लिखी गयी हैं।

मैंने वर्षों तक अलग-अलग स्थानों पर यात्राएँ कीं, जहाँ तांत्रिकों, अघोरियों और रहस्यमयी स्थानों से साक्षात्कार हुआ। इन अनुभवों ने मेरी सोच को गहराई दी और मेरी लेखनी को दिशा। उदाहरण के लिए, मेरी कहानी ‘वो भयानक रात’ राजस्थान के एक पुराने श्मशान में घटी एक रहस्यमयी घटना से प्रेरित है, जहाँ एक बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी और उनके कथनों ने मुझे विचलित कर दिया था। यह कहानी उस मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति है।

इसी तरह, ‘विचित्र दावत’ नामक कहानी एक हवेली की वास्तविक यात्रा से प्रेरित है, जहाँ मैं एक शोध यात्रा के दौरान रुका था। वहाँ रात में अजीबो-गरीब घटनाएँ हुईं — दीवार पर खुद-ब-खुद उभरती आकृतियाँ, अचानक ठंडी हवाओं के झोंके, और एक अदृश्य उपस्थिति का आभास। यह अनुभव मैंने हूबहू कहानी में नहीं रखा, मगर उसकी आत्मा उसी घटना से निकली।

‘उस पार’ जैसी रचनाएँ तो पूरी तरह आध्यात्मिक अनुभवों और उन सवालों से प्रेरित हैं, जो आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के इर्द-गिर्द घूमते हैं। कई बार किसी श्मशान या समाधि स्थल पर बैठकर लिखे गए विचारों ने रचना का बीज डाला।

हाँ, यह भी सच है कि कल्पना के सहारे इन घटनाओं को रूप और रंग दिया गया, लेकिन उनकी जड़ें यथार्थ की मिट्टी में ही हैं। मेरी कोशिश रही है कि पाठक सिर्फ डरें नहीं, बल्कि उन रहस्यों पर सोचें जो हमारी समझ से परे हैं।

इसलिए मैं कहूँगा कि मेरी पारलौकिक कहानियाँ कल्पना और अनुभव का मिश्रण हैं – जहाँ वास्तविकता के धुंधले छोर पर कल्पना की मशाल लेकर मैं उतरता हूँ, और वहीं से मेरी कहानियों की यात्रा शुरू होती है।

आपने अब तक कहानियों का ही जिक्र किया है। क्या आपने उपन्यास भी लिखे हैं? अगर हाँ तो कौन कौन से? क्या पाठकों को उनके विषय में बताना चाहेंगे?

हाँ, मैंने अब तक 4 उपन्यास और 2 बाल उपन्यास लिखे हैं, जो फिलहाल अप्रकाशित हैं। हालाँकि मेरा एक उपन्यास ‘उस पार‘ प्रकाशित हो चुका है, जो तंत्र-मंत्र, मरणोत्तर जीवन, और अदृश्य लोक के रहस्यों को आधार बनाकर लिखा गया है। यह उपन्यास एक ऐसी दुनिया की खिड़की खोलता है जिसे हम आम तौर पर महसूस तो करते हैं, पर समझ नहीं पाते। पाठकों ने इस उपन्यास को एक अलग तरह के अनुभव की तरह स्वीकार किया है, जहाँ कल्पना, रहस्य और दर्शन का सम्मिलन है।

कहानी लेखन और उपन्यास लेखन में क्या फर्क देखते हैं? आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लिखना पसंद है?

उपन्यास लेखन और कहानी लेखन में काफ़ी फर्क है। कहानी लेखन और उपन्यास लेखन, दोनों ही साहित्यिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन इनमें बुनियादी अंतर परिसर, विस्तार और गहराई का होता है।

कहानी एक सीमित समय, घटना या मनःस्थिति को केंद्र में रखती है। उसमें पात्र कम होते हैं और घटनाक्रम अपेक्षाकृत सीमित। वहीं, उपन्यास एक विस्तृत संसार रचता है—उसमें कई पात्र, परस्पर गुँथी हुई घटनाएँ, समय की लंबी अवधि, और भावनात्मक व वैचारिक गहराई होती है।

कहानी में पात्रों की रूपरेखा सीमित होती है—पाठक केवल उनके व्यवहार या एक विशिष्ट परिस्थिति में उनकी प्रतिक्रिया देखता है। जबकि उपन्यास पात्रों को समय के साथ विकसित होते हुए दिखाता है। हम उनके भीतर झाँकते हैं, उनके द्वंद्व, भ्रम, निर्णय और परिवर्तन का साक्षी बनते हैं।

कहानी में भाषा अधिक कसी हुई, बिम्बात्मक और प्रतीकात्मक हो सकती है क्योंकि वहाँ कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की चुनौती होती है। उपन्यास में लेखक को विस्तार से बात रखने की छूट होती है—वर्णन, संवाद, दृष्टिकोण और विचारों को फैलाने की जगह मिलती है।

एक अच्छी कहानी पाठक को झकझोर सकती है, पर उसका प्रभाव क्षणिक भी हो सकता है। उपन्यास एक यात्रा है—वह पाठक को अपने साथ बहा ले जाता है, उसके मन के भीतर कई दिनों तक गूँजता है, और अक्सर विचारों में स्थायी जगह बना लेता है।

व्यक्तिगत रूप से मुझे सामाजिक–पारिवारिक कहानियों के माध्यम से स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करना बहुत पसंद है। स्त्री की आवाज़, उसकी चुप्पी, उसकी इच्छाएँ, द्वंद्व और संघर्ष मुझे गहराई से आकर्षित करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि स्त्री जीवन के अनुभवों में एक गहन मानवीयता छिपी होती है, जो समाज के कई अनकहे पहलुओं को सामने लाती है। इसी वजह से मेरी अधिकांश कहानियाँ स्त्री दृष्टिकोण से कही जाती हैं, और मैंने अपने उपन्यासों में भी इसी सरोकार को व्यापकता दी है।

मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में मेरे अप्रकाशित उपन्यासों को पाठकों तक पहुँचाया जाए। उनमें से कुछ बाल मनोविज्ञान और कल्पना पर आधारित हैं, और कुछ सामाजिक विमर्श को केंद्र में रखते हुए लिखे गए हैं। मैं मानता हूँ कि हर लेखक का सपना होता है कि उसके शब्दों को पाठक पढ़ें, समझें और उन पर संवाद हो। यदि सब कुछ योजनानुसार रहा, तो आने वाले वर्षों में मेरे नए उपन्यास भी प्रकाशित रूप में आपके सामने होंगे।

अंततः, मेरे लिए कहानी और उपन्यास लेखन केवल विधा नहीं, बल्कि दो अलग-अलग यात्राएँ हैं—एक तेज़ और तीव्र अनुभूति की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी गहरी और धीमी परिपक्वता की ओर। दोनों का आनंद अलग है, और एक लेखक के रूप में मैं इन दोनों यात्राओं को भरपूर जी रहा हूँ।

आपने बाल पत्रिकाओं के लिए भी लेखन किया है। क्या आपने बाल साहित्य लिखने की कभी सोची? क्या कोई बाल उपन्यास लिखने का इरादा है?

मेरी लेखन यात्रा की शुरुआत ही बाल साहित्य से हुई थी। बचपन से ही मुझे बच्चों की दुनिया, उनकी कल्पनाएँ, उनके सवाल और उनकी सरलता बेहद आकर्षित करती रही है। यही वजह रही कि मैंने शुरूआती दौर में बच्चों के लिए कहानियाँ और कविताएँ लिखीं। मेरे कुछ लेख और रचनाएँ प्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुईं, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिला।

बच्चों के लिए लिखना एक अत्यंत जिम्मेदार और रचनात्मक कार्य होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि शिक्षात्मक तत्वों को भी रोचकता के साथ पिरोना पड़ता है। इस दिशा में मेरी सक्रियता लगातार बनी रही है।

निकट भविष्य में मेरी बाल कहानियों की एक पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है, जिसमें बच्चों की जिज्ञासाओं, उनकी भावनाओं और जीवन मूल्यों को ध्यान में रखकर कहानियाँ रची गई हैं। इसके अतिरिक्त, मैंने इस वर्ष दो बाल उपन्यास भी पूर्ण किए हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे। इन उपन्यासों में रोमांच, कल्पना और प्रेरणा का समावेश है, जिससे बच्चे न सिर्फ आनंद लेंगे, बल्कि उन्हें सोचने और कुछ नया सीखने की प्रेरणा भी मिलेगी। बाल साहित्य मेरे लिए केवल लेखन का माध्यम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है—भविष्य की पीढ़ी को संवेदनशील, कल्पनाशील और मूल्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करूँ।

आपके लिखने का रूटीन क्या होता है? क्या आप नित्य लिखते हैं? किसी रचना का विचार आने पर आप किस तरह उस पर कार्य करते हैं।

लेखन मेरे लिए केवल एक रचनात्मक कर्म नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आत्मानुशासन है। मैं प्रयास करता हूँ कि प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे लेखन को समर्पित कर सकूँ। यह समय मैं दिन में किसी एक निश्चित हिस्से में सीमित नहीं रखता – कभी सुबह की एकाग्रता भरी शांति में, तो कभी रात की गहराइयों में, जब बाहरी दुनिया की हलचल थम जाती है और भीतर का संसार मुखर हो उठता है। मेरे लिए यह लेखन एक साधना की तरह है, जिसमें नियमितता और एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है।

मुझे लगता है कि लेखन की सबसे पहली सीढ़ी चिंतन और अवलोकन है। अक्सर कोई विचार मुझे चलते-फिरते, किसी वार्तालाप के दौरान, अख़बार की एक खबर में, या फिर जीवन की किसी सूक्ष्म झलक में मिल जाता है। मैं उसे तुरंत नोट कर लेता हूँ — डायरी में, फोन के नोट्स में, या कभी-कभी बस मन में चिन्हित कर लेता हूँ।

जब कोई विचार बार-बार लौटकर आने लगे, तो मैं उसे गम्भीरता से लेने लगता हूँ। फिर मैं उस पर विस्तृत नोट्स बनाता हूँ — पात्र कौन होंगे, पृष्ठभूमि क्या होगी, यह कहानी समाज में किस संवेदना को छूती है, इसका अंत किस दिशा में जाएगा, आदि। उसके बाद एक ढाँचा बनाता हूँ — चाहे वह कहानी हो, उपन्यास का अध्याय हो या कोई स्तम्भ लेख।

मैं मानता हूँ कि हर विचार को तुरंत लिख देना जरूरी नहीं होता। कुछ विचारों को पकने देना चाहिए, जैसे कोई कच्चा फल पेड़ पर ही धीरे-धीरे मीठा होता है। लेकिन जब किसी रचना की संरचना मन में स्पष्ट हो जाती है, तब मैं उसे लेखन की मेज पर उतार देता हूँ।

लेखन के दौरान मैं खुद को उस संसार में पूरी तरह डुबो देता हूँ। मेरे लिए वह समय ध्यान की तरह होता है — जब मैं अपने आस-पास से कटकर केवल शब्दों की दुनिया में जी रहा होता हूँ। मैं बार-बार ड्राफ्ट पढ़ता हूँ, संपादित करता हूँ, और देखता हूँ कि उसमें जीवन की सच्चाई, संवेदना और पठनीयता का संतुलन बना है या नहीं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी कहानी का अंत लिखते-लिखते बदल जाता है। यह मेरे लिए लेखन की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया होती है — जब रचना स्वयं अपने रास्ते तय करने लगती है। उस समय मैं लेखक नहीं, बस एक माध्यम भर रह जाता हूँ।

अंततः, लेखन मेरे लिए एक निरंतर यात्रा है — विचारों से रचना तक, और फिर पाठकों तक। यह एक ऐसा क्रम है जिसमें नित्य अभ्यास, निरीक्षण और आत्मसंवाद आवश्यक हैं।

आजकल आप क्या लिख रहे हैं और आपके पाठकों को आने दिनों में आपके द्वारा लिखा क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है?

इन दिनों मेरा लेखन मुख्यतः दो प्रमुख धाराओं में केंद्रित है—एक ओर मैं नियमित रूप से कुछ प्रतिष्ठित अख़बारों और साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए स्तम्भ लेखन कर रहा हूँ, और दूसरी ओर मेरी रचनात्मक ऊर्जा आधुनिक महानगरीय जीवन की जटिलताओं को समझने और अभिव्यक्त करने में लगी हुई है।

मैं विशेष रूप से आज के शहरी परिवारों की मनोवैज्ञानिक उलझनों, पारिवारिक विघटन, आत्मिक अकेलेपन और बदलती जीवनशैली के कारण उत्पन्न हो रहे मनोविकारों पर कहानियाँ लिख रहा हूँ। यह विषय मुझे इसलिए भी आकर्षित करता है क्योंकि आधुनिक जीवन की चकाचौंध के पीछे जो भावनात्मक रिक्तता और सम्बंधों का विघटन है, वह कहीं न कहीं हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कहानियाँ इन विषयों को केवल घटनात्मक रूप से न प्रस्तुत करें, बल्कि उनके भीतर की संवेदना, संघर्ष और मूक पीड़ा को भी उजागर करें।

मेरे लेखन में टूटते परिवार, असुरक्षित बचपन, और दम्पत्तियों के बीच संवादहीनता जैसे विषयों को विशेष महत्व मिलता है। मैं यह नहीं मानता कि ये सिर्फ सामाजिक विषय हैं, बल्कि ये मानव अस्तित्व की भीतरी टूटन के दर्पण हैं, जिन्हें साहित्य के माध्यम से सामने लाना मेरी ज़िम्मेदारी भी है और संवेदना भी।

इसके साथ ही, मेरी कहानियों में स्त्री विमर्श एक गहरे, संवेदनशील और उदात्त रूप में उभरता है। मैं स्त्री को केवल शोषित या संघर्षरत पात्र के रूप में चित्रित नहीं करता, बल्कि उसे उसकी आत्मचेतना, इच्छाओं, विद्रोह और करुणा के साथ प्रस्तुत करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि नारी पात्रों को साहित्यिक गहराई और वैचारिक सम्बल मिले, जिससे वे पाठकों के मन में सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि विचार और सम्मान भी उत्पन्न करें।

हालाँकि मेरा मुख्य फोकस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कहानियों पर है, फिर भी बीच-बीच में मैं रहस्य-रोमांच, हॉरर, और हास्य जैसी विधाओं में भी कलम चलाता हूँ—लेकिन सीमित मात्रा में। इन विधाओं को मैं एक तरह से लेखकीय ताज़गी के लिए उपयोग करता हूँ, जिससे न केवल शैली में विविधता बनी रहती है, बल्कि पाठकों को भी एक अलग आस्वाद मिलता है।

आने वाले दिनों में मेरे पाठकों को कुछ विशेष संग्रह पढ़ने को मिल सकते हैं:

‘जीवन की डगर’ – एक कहानी-संग्रह, जिसमें टूटते रिश्तों और परिवारों की कहानियाँ हैं।

‘आधुनिकता और अकेलापन’ – एक मनोवैज्ञानिक कथा-श्रृंखला जो महानगरीय जीवन के भीतर छुपी संवेदनाओं की पड़ताल करती है।

‘स्त्री: मौन से संवाद तक’ – स्त्री विमर्श पर आधारित चुनिंदा कहानियों का संग्रह।

इसके अलावा कुछ थ्रिलर लघु उपन्यास भी तैयार हैं, जो समयानुसार पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। मेरी प्राथमिकता हमेशा यह रही है कि लेखन केवल मनोरंजन न रहे, बल्कि वह पाठक के भीतर कोई हलचल पैदा करे—संवेदना की, प्रश्न की, या आत्ममंथन की।

संक्षेप में, मैं इन दिनों एक ऐसे साहित्य की ओर अग्रसर हूँ जो समय की नब्ज़ को पकड़ता है, मनुष्य की भीतरी हलचलों को स्वर देता है, और जो पाठक को सोचने के लिए विवश करता है।

लेखन के अतिरिक्त आप शायद डाक टिकट भी जमा करते हैं। अपने इस शौक के विषय में कुछ बताएँ? क्या आप दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह भी करते हैं?

डाक टिकट संग्रह का शौक भी पुश्तैनी है जो मेरे पिताजी से मुझ तक पहुंचा। आज डाक टिकट का एक विशाल संग्रह मेरे पास है जिनमें अनेक दुर्लभ डाक टिकटें और डाक सामग्री है। 1989, 1990 और 1991 में जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी में राज्य सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 अन्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह भी है जो इतिहास, हमारी संस्कृति और विरासत को समेटे हुए हैं।

डाक टिकटों के संग्रह करने पर या इनके इर्द गिर्द अंग्रेजी साहित्य में काफी लिखा गया है। उपन्यास या उपन्यासों के किरदारों को ये शौक दिखाया जाता है और फिर इससे जुड़ी दुनिया भी पाठकों को दर्शाई जाती है। पर हिंदी में ऐसे विषय में शायद न के बराबर ही कुछ लिखा हो। क्या भविष्य में पाठकों को आपकी कलम से ऐसा कुछ पढ़ने को मिल सकता है? हिंदी के लिए वो नया जैसा कुछ होगा?

आपका यह प्रश्न न केवल विचारोत्तेजक है, बल्कि एक ऐसे विषय की ओर संकेत करता है जिसे हिंदी साहित्य ने अब तक लगभग अनदेखा ही किया है। डाक टिकटों का संग्रह—या जिसे फिलैटेली कहा जाता है—केवल एक शौक नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल और राजनीति को संजोने का एक अनूठा माध्यम है। अंग्रेज़ी साहित्य में इस विषय पर न केवल शोधपरक लेखन हुआ है, बल्कि कई उपन्यासों और कहानियों में पात्रों के इस शौक को गहराई से दर्शाया गया है। वहाँ यह शौक किसी पात्र के अकेलेपन, उसके भावनात्मक लगाव, या उसकी ऐतिहासिक जिज्ञासा का प्रतीक बनकर उभरता है।

हिंदी साहित्य में, दुर्भाग्यवश, फिलैटेली जैसी बारीकियों को अब तक साहित्यिक कथानकों में समुचित स्थान नहीं मिला है। यह एक ऐसी रिक्ति है जिसे भरने की आवश्यकता है—न केवल विषय की नवीनता के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह शौक हमारे इतिहास, हमारे खोते हुए पत्र-संवादों, और स्मृतियों के एक युग से गहराई से जुड़ा हुआ है।

मेरी व्यक्तिगत रुचि हमेशा से उन विषयों की ओर रही है जो आम जीवन की परतों में छिपे होते हैं, पर जब उन्हें शब्दों में ढाला जाए तो वे असाधारण और गूढ़ बनकर उभरते हैं। डाक टिकट संग्रह भी ऐसा ही एक विषय है, जिसमें न केवल अतीत की झलक है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, संग्रह की प्रवृत्ति और स्मृति-निर्माण की प्रक्रिया का भी एक सुंदर समावेश है।

मैं निश्चय ही भविष्य में अपनी कहानियों या उपन्यासों में किसी पात्र को इस शौक से जोड़ने की कोशिश करूँगा—शायद वह कोई बुजुर्ग हो जो पुराने लिफाफों और टिकटों में बीते समय की खुशबू खोजता हो, या कोई युवा जो इंटरनेट के युग में भी पत्रों की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करता हो। डाक टिकट उसके लिए केवल टिकट नहीं, बल्कि किसी खोए हुए संवाद का प्रतीक हों।

आपका यह सुझाव मेरे लिए प्रेरणास्रोत बन गया है। यदि मैं इस विषय को अपने लेखन में ला पाया, तो यह न केवल एक नए विषय की शुरुआत होगी, बल्कि हिंदी साहित्य को भी एक ऐसी दुनिया से परिचित कराएगी जो अब तक उससे अनछुई रही है। और शायद, यह रचना आने वाले समय में उन पाठकों के लिए भी एक दस्तावेज बन सके, जो स्मृतियों और संग्रह के माध्यम से इतिहास को महसूस करना चाहते हैं।

इस संदर्भ में, मैं मानता हूँ कि हिंदी को नए विषयों से जोड़ना, उसे केवल आधुनिक नहीं बल्कि समृद्ध भी बनाना है—और डाक टिकटों की दुनिया निस्संदेह इस दिशा में एक सशक्त कदम हो सकता है।

आप निरंतर पठन पाठन भी करते हैं।आपको व्यक्तिगत तौर पर किन लेखकों या विधाओं को पढ़ना पसंद है। क्या आप पाठकों से अपनी पसंद की कुछ रचनाएँ साझा करना चाहेंगे?

पढ़ना मेरे लिए केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आंतरिक आवश्यकता है—एक लेखक के रूप में भी और एक जिज्ञासु पाठक के रूप में भी। लेखन के लिए जैसे संवेदना, अवलोकन और अनुभव जरूरी हैं, वैसे ही पठन-पाठन मन और दृष्टिकोण को परिष्कृत करता है। मैं विविध विधाओं को पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ विशेष विधाएँ और लेखक हैं जिनकी ओर मेरा झुकाव अधिक रहता है।

मुझे जिन विधाओं को पढ़ना प्रिय है:

सामाजिक साहित्य – समाज, मनुष्य और सम्बंधों की जटिलता को उकेरने वाला साहित्य मुझे हमेशा आकर्षित करता है। यह साहित्य जीवन के यथार्थ से जुड़ा होता है और विचार करने को प्रेरित करता है।

रहस्य-रोमांच – एक लेखक के रूप में इस विधा की गहराई और टेंशन को समझना रोमांचक अनुभव होता है। यह पाठक को बांधे रखने और अंत तक उत्सुक बनाए रखने की कला सिखाता है।

जासूसी साहित्य – इसमें कहानी की रचना, प्लॉट की बुनावट और विश्लेषण की दृष्टि विशेष होती है। इसने मुझे कथानक को कसाव देने की शैली सिखाई है।

विज्ञान कथाएँ – यथार्थ और कल्पना के बीच की खाई को पाटते हुए ये कथाएँ भविष्य की संभावनाओं और मानवीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती हैं।

कुछ प्रिय लेखक और उनकी विधाएँ:

अंतरराष्ट्रीय लेखक:

रहस्य-जासूसी साहित्य में:

मुझे विशेष रूप से आगाथा क्रिस्टी , आर्थर कॉनन डॉयल, और जॉन ग्रिशम जैसे लेखक प्रिय हैं। इनकी कहानियों में जो सूक्ष्मता, मनोवैज्ञानिक गहराई और कथानक की बारीकी है, वह पाठक और लेखक दोनों के लिए प्रेरणादायक है।

सामाजिक और यथार्थवादी साहित्य में:

चीन के महान लेखक लु शुन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनके लेखन में सामाजिक यथार्थ की मार्मिकता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत प्रभावशाली होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लेखक हैं।

भारतीय लेखक (क्लासिक और आधुनिक):

भारत के संदर्भ में, मेरे लिए यह सूची अत्यंत विस्तृत है क्योंकि भारतीय साहित्य का वैचारिक और संवेदनात्मक वैभव अनंत है।

क्लासिक सामाजिक साहित्य के रचनाकारों में:

मुंशी प्रेमचंद – ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदना के सबसे प्रभावशाली चितेरे।

आचार्य चतुरसेन – ऐतिहासिक और औषधीय संदर्भों के साथ-साथ जीवन के गूढ़ पक्षों की विवेचना करने वाले लेखक।

यशपाल, रांगेय राघव, शिवानी, भगवतीचरण वर्मा, शरतचंद्र, यादवेंद्र शर्मा ‘चंद्र’, मालचंद तिवाड़ी, अन्ना राम ‘सुदामा’, यज्ञदत्त, अज्ञेय, राजेन्द्र सिंह बेदी, मंटो, विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे अनेक लेखक हैं जो मेरे मानस को बार-बार खँगालते हैं।

हिंदी के लोकप्रिय और जासूसी साहित्य में:

इब्ने सफ़ी – उर्दू और हिंदी जासूसी साहित्य के पर्याय बन चुके हैं।

इसके अतिरिक्त वेद प्रकाश शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, राज भारती, परशुराम शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश काम्बोज – इन्होंने कथाओं को जनप्रिय बना कर साहित्य को आमजन तक पहुँचाया है।

लोकप्रिय सामाजिक लेखकों में:

रानू, दत्त भारती, कुशवाहा कांत, प्रेम बाजपेयी, गुलशन नंदा जैसे लेखक भी हैं, जिनकी रचनाएँ सरलता, भावुकता और सामाजिक संदेश का सुंदर संगम प्रस्तुत करती हैं।

मेरी प्रिय रचनाएँ (कुछ उल्लेखनीय उदाहरण):

कब तक पुकारूँ – रांगेय राघव की यह रचना भारतीय समाज में व्याप्त जातीय, सामाजिक विषमताओं को बेहद करुण और धारदार तरीके से प्रस्तुत करती है।

वयं रक्षामः – आचार्य चतुरसेन की यह ऐतिहासिक – पौराणिक कृति भारतीय गौरव, स्वाभिमान और रणनीति का अप्रतिम उदाहरण है। यह केवल उपन्यास नहीं, एक वैचारिक धरोहर है।

सबहि नचावत राम गुसाईं – अमृतलाल नागर की यह कृति लोकभाषा, व्यंग्य और संवेदना का अद्भुत संगम है।

रिक्शावाला – लु शुन की रचना एक गरीब रिक्शेवाले के संघर्ष की कहानी है।

इसके अतिरिक्त ‘क्राइम एंड पनिशमेंट’ , ‘ब्रदर्स करमाजोव’ – फ्योदोर दोस्तोवस्की, ‘द स्ट्रेंजर’ – अल्बर्ट कामू, ‘द ट्रायल’, ‘मेटामॉर्फोसिस’ – फ्रांज़ काफ्का, ‘द टाइम मशीन’ – एच.जी. वेल्स आदि कृतियाँ हैं।

अंततः मेरे लिए पठन-पाठन केवल लेखन के लिए ईंधन नहीं, बल्कि आत्मिक और बौद्धिक संतुलन का साधन है। मैं हर पुस्तक को एक शिक्षक की तरह देखता हूँ—कभी वह भाषा सिखाती है, कभी पात्रों की गहराई, कभी जीवन का यथार्थ, और कभी कल्पना की उड़ान। मैं हमेशा पाठकों को भी यही कहता हूँ कि वे पढ़ें—केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि समझने, सवाल करने, और सोचने के लिए भी।

एक लेखक के लिए पढ़ना कितना जरूरी मानते हैं? क्या आप केवल एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं या लेखकीय नजरिए से भी किताबों का अवलोकन करते हैं?

पढ़ने से लेखक को भाषा की विविधता, शब्दों के प्रयोग, वाक्य संरचना और शैलीगत विशेषताओं की गहराई से समझ मिलती है। कोई लेखक जब प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, हेमिंग्वे या ऑरवेल को पढ़ता है, तो वह न केवल कहानी का आनंद लेता है, बल्कि यह भी सीखता है कि संवाद कैसे गढ़े जाते हैं, विवरण कैसे गहराई देते हैं, और शिल्प कैसे परिपक्व बनता है।

पठन लेखक को साहित्यिक परम्परा से जोड़ता है। वह जानता है कि उसने जो विषय चुना है, उस पर पूर्व में कौन-कौन लिख चुका है, कैसे लिख चुका है, और उसने क्या नया कहा है। इससे न केवल मौलिकता आती है, बल्कि दोहराव से बचने में भी सहायता मिलती है।

कई बार लेखक के पास विचार नहीं होते, या रचनात्मकता ठहर जाती है। ऐसे समय में पढ़ी गई कोई पुस्तक, कोई पंक्ति, कोई पात्र लेखक को झकझोर सकती है और भीतर की रचनात्मक आग को फिर से जला सकती है। यह ‘मेन्टल कम्पोस्ट’ की तरह काम करता है।

कभी-कभी लेखक भी एक सामान्य पाठक होता है। वह किताब पढ़ता है सिर्फ इसलिए कि कहानी में खो सके, पात्रों के साथ जी सके, दुनिया से पलभर को दूर हो सके। यह एक भावनात्मक और मानसिक आराम का साधन बनता है, विशेषकर जब लेखन थका दे।

लेकिन एक लेखक पढ़ते वक्त ‘देखता’ भी है:

लेखक का मस्तिष्क केवल पाठक की तरह निष्क्रिय नहीं होता। वह पढ़ते हुए पूछता है:

लेखक ने यहाँ ये दृश्य कैसे रचा?

इस भाव को इतनी तीव्रता से कैसे प्रकट किया गया?

क्या मैं ऐसा कुछ अपने लेखन में उपयोग कर सकता हूँ?

यह प्रक्रिया अनजाने में ही ‘क्राफ्ट एनालिसिस’ बन जाती है। वह कथानक की गति, संवाद की विश्वसनीयता, दृश्य की सजीवता और शैली की विशिष्टता को परखता है।

उदाहरण के लिए अगर कोई लेखक ‘गुनाहों का देवता’ पढ़ता है, तो वह सुधा और चंदर के संवादों में छिपे मौन प्रेम को भी समझता है, और यह भी देखता है कि धर्मवीर भारती ने ‘अनकहा’ को कैसे ‘महसूस’ करवाया। यह भावात्मक दृष्टि और तकनीकी दृष्टि दोनों को समेटे होता है।

एक अच्छे लेखक को विविध प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए:

- क्लासिक साहित्य (शैली और गहराई के लिए)

- आधुनिक लेखन (समकालीन स्वरूप समझने के लिए)

- कथेतर (विचारों की विविधता और तथ्यात्मक ज्ञान के लिए)

- कविता (संवेदना और भाषा की लय के लिए)

- अन्य भाषाओं के अनुवाद (विचारों की व्यापकता के लिए)

पढ़ना लेखक के लिए वही है जो संगीतकार के लिए सुर और चित्रकार के लिए रंग। केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना आत्मा को सुकून देता है, लेकिन जब लेखक अपनी दृष्टि से पढ़ता है, तो वह सीखता है, समझता है और निखरता है।

इसलिए, एक सच्चे लेखक को प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए — कभी मन के लिए, कभी लेखनी के लिए, और कभी आत्मा के लिए।

अगर अपने पाठकों को आप कुछ संदेश देना चाहे तो आप क्या कहेंगे?

अगर मैं अपने पाठकों को कोई संदेश देना चाहूँ, तो यही कहूँगा कि—

‘डरिये मत, खोजिए।’

डर को केवल महसूस करने के लिए नहीं, समझने के लिए रचा गया है। रहस्य, रोमांच, तंत्र और हॉरर जैसी विधाएँ केवल मनोरंजन नहीं हैं—ये हमें अपने भीतर झाँकने का एक रास्ता देती हैं। जिस क्षण आप किसी अँधेरी गुफा में कदम रखते हैं, उस क्षण आप अपने भीतर की एक नई गहराई में प्रवेश करते हैं।

मैंने जो भी लिखा—वह सब केवल कल्पना नहीं था। कुछ अनुभव थे, कुछ सुनी-सुनाई किंवदंतियाँ, और बहुत कुछ वह था जो अनदेखे संसार की परतों से आया। मेरी कहानियों में छिपे तांत्रिक, अघोरी, पुरानी हवेलियाँ और शापित आत्माएँ केवल डराने के लिए नहीं हैं—वे प्रतीक हैं उन चीज़ों के, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज़ कर देते हैं: आस्था, भय, लालच और रहस्य।

पाठकों से मेरी विनती है—खुले मन से पढ़िए, सवाल उठाइए, और उन सवालों के जवाब खुद खोजिए। क्योंकि हर रहस्य का कोई न कोई उत्तर ज़रूर होता है—जरूरत बस उस दरवाज़े को खोलने की है, जिससे अब तक सब डरते आए हैं।

और हाँ, कभी-कभी… वह जो दिखाई देता है, वह होता नहीं… और जो नहीं दिखाई देता—उसी की सबसे ज़्यादा ताकत होती है।

तो यह थी लेखक अनिल पुरोहित से हमारी बातचीत। उम्मीद है आपको यह बातचीत पसंद आयी होगी। अपने विचार टिप्पणी के माध्यम से आप देना न भूलियेगा। एक बुक जर्नल पर मौजूद अन्य साक्षात्कार आप निम्न लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं:

बहुत सुन्दर साक्षात्कार…!

ऐसे साक्षात्कार पाठकों और लेखकों – दोनों के लिए उपयोगी हैं।

योगेश मित्तल साहब का हृदय से आभार! आप तो हम जैसे नौसिखियों और नये रचनाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत और चलते फिरते विश्वकोष हैं। आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही मैं सामाजिक कहानियां ज्यादा लिखने हेतु प्रेरित हुआ! आप जैसे मनीषी का आभार!🙏

साक्षात्कार आपको पसंद आया ये जानकर अच्छा लगा सर। हार्दिक आभार।

शुक्रिया मित्तल साहब!🙏

श्री अनिल पुरोहित : रचनाशीलता, सरोकार और सतत प्रेरणा का उजास

– मोहनलाल सोनी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

( सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर )

जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने लिए नहीं जीते, वे अपने जीवन की विविधताओं, रुचियों और कर्मों से समाज के लिए एक दिशा और दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार, रचनाएं और अनुभव समाज की चेतना को जाग्रत करते हैं और भावनाओं को गहराई देते हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व का नाम है – श्री अनिल पुरोहित।

आप मूल्य सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासी है

मैं उन्हें केवल एक लेखक, पत्रकार या फोटोग्राफर के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक जीवंत चेतना, सृजनधर्मी व्यक्तित्व और बहुआयामी प्रेरणास्रोत के रूप में अनुभव करता हूं। उनका हालिया साक्षात्कार ‘एक बुक जर्नल’ पर पढ़कर मुझे जहां अपार खुशी हुई, वहीं भीतर तक एक आत्ममंथन भी उत्पन्न हुआ।

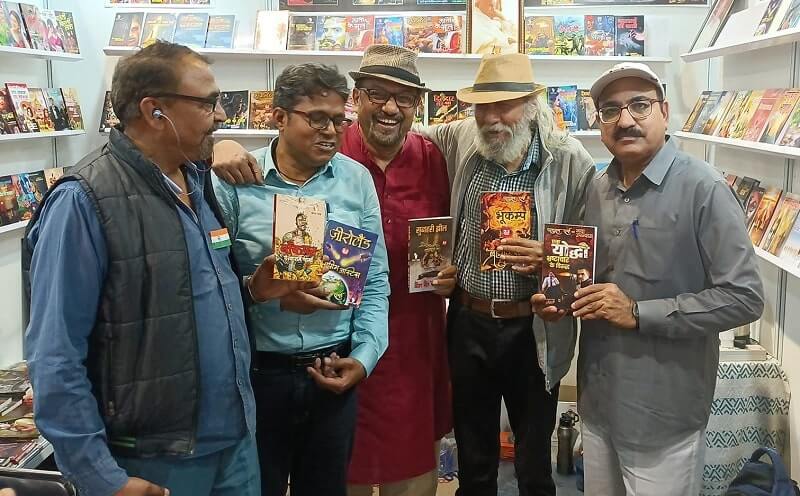

लेखन, पत्रकारिता और फोटोग्राफी: एक त्रिकोणीय साधना

श्री पुरोहित का लेखन केवल भावनाओं का विस्तार नहीं है, वह यथार्थ की अनुभूतियों को संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त करने की शक्ति रखता है। अब तक लगभग 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में वर्षों से प्रकाशित हो रहे हैं और उनकी लेखनशैली पाठकों को आत्मीयता से बाँधती है। उनके लेखन में समाज, समय और सत्य की गूंज है, जिसमें पाठक न केवल विचार करता है बल्कि खुद से संवाद भी करता है। उनकी लिखी गई पुस्तक और बहुत से लेख बुक ऑफ जनरल एवं अमेजॉन पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपलब्ध है उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं कविता, कहानी लेख,उपन्यास एवं लघु कथा में अनेक विषयों में सामाजिक समरसता, प्रेम , संवेदनाएं हास्य , व्यंग्य , हॉरर , परालौकिक वन्य जीव एवं पर्यावरण आदि पर बहुत सी रचनाएं लिखी है .

पत्रकारिता में मैं भी उनकी पैठ गहराई से जुड़ी है — वे एक विश्लेषक की दृष्टि रखते हैं और घटनाओं के भीतर छिपे तथ्यों तक पहुँचते हैं। उनके रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में एक साफगोई और ईमानदारी होती है, जो आज के दौर में विरल है।

फोटोग्राफी उनके लिए केवल दृश्य कैद करना नहीं है, बल्कि वह समय को थामने और क्षण को जीवंत बनाने की कला है। उनकी खींची तस्वीरों में दृष्टिकोण, प्रतीक और कहानी होती है। और साथ ही उनका डाक संग्रह — एक शांत लेकिन समर्पित शौक — उनके जिज्ञासु और संग्रहशील स्वभाव को उजागर करता है।

एक प्रेरणा जो मेरे जीवन में संचारित हुई

मैं अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही श्री अनिल जी की रचनात्मकता ने मुझे प्रभावित किया है। उनकी लेखनी, उनकी भाषा, और उनकी सोच ने मेरे भीतर भी अभिव्यक्ति की प्रेरणा को जन्म दिया। उन्हीं मूल प्रेरणाओं ने मुझे भी साहित्य और विचार की ओर अग्रसर किया, और जीवन के विभिन्न मोड़ों से होते हुए मैं न्यायिक सेवा में न्यायाधीश के पद तक पहुँचा।

हालाँकि, इस दिशा में आने के बाद जीवन की जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं ने मुझे साहित्य और रचनात्मकता से कुछ दूरी पर ला खड़ा किया। आज जब मैं श्री अनिल जी की निरंतर सक्रियता को देखता हूँ, तो हृदय के किसी कोने में यह पीड़ा भी जन्म लेती है कि मैं उनसे अधिक जुड़ नहीं पाया, उनके अनुभवों से उतना सीख नहीं सका, जितना चाहिए था।

संवाद की रिक्तता, और पुनः जुड़ने की उत्कंठा

हमारे बीच वर्षों से अनकहे संवाद और मौन रहे — यह जीवन की व्यस्तता रही हो या परिस्थितियों की दीवारें — लेकिन आज जब मैं उनके बारे में और जानता हूं, तो लगता है जैसे किसी रत्न को बहुत करीब होते हुए भी पहचान नहीं पाया। एक आत्मीय खेद भी मन में है कि उनके सान्निध्य का लाभ कम ही मिल पाया।

परंतु अब जब उनका विस्तृत साक्षात्कार पढ़ा, तो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नवचेतना जागृत हुई है — उनके अनुभवों से, उनकी निष्ठा से, और उनकी जीवंतता से प्रेरणा लेने की।

शुभकामनाओं के साथ…

मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री अनिल पुरोहित जैसे व्यक्तित्व किसी एक विधा तक सीमित नहीं रहते। वे जीवन के हर पक्ष में प्रेरणा होते हैं। उनकी लेखनी एक दिशा है, उनकी दृष्टि एक आलोक है, और उनका समर्पण हम सबके लिए एक सीख है।

मैं पूरे हृदय से उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे अपनी इस रचनात्मक यात्रा में अनवरत आगे बढ़ें, नई ऊँचाइयाँ छुएं, और समाज को उसी तरह रोशन करते रहें, जैसे अब तक करते आए हैं।

मैं स्वयं भी अवसर पाकर शीघ्र उनसे प्रत्यक्ष भेंट कर उनके अनुभवों से सीखना चाहूँगा और इस बार कोशिश रहेगी कि वक्त, दूरी या मौन – कुछ भी हमारे बीच न आए।

आपका जीवन, आपकी साधना और आपकी ऊर्जा — हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

जी सही कहा सर। हार्दिक आभार।

शुक्रिया मोहन! तुम्हारे शब्दों ने मेरी लेखनी को एक बल प्रदान किया है जो मुझे और बेहतरीन लिखने को प्रेरित करेगा। 👍