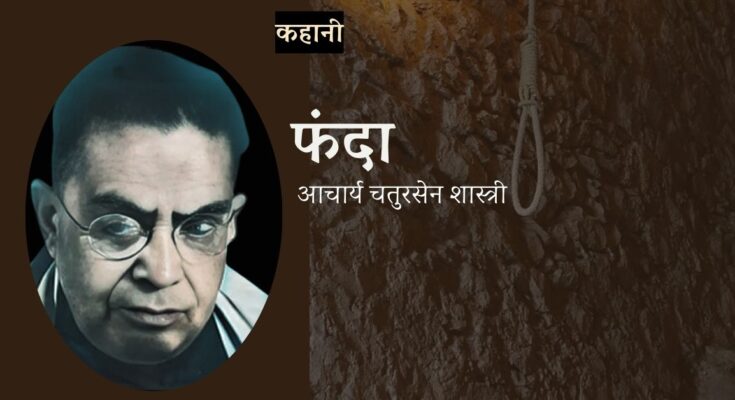

सन् १९१७ का दिसम्बर था। भयानक सर्दी थी। दिल्ली के दरीबे-मुहल्ले की एक तंग गली में एक अँधेरे और गंदे मकान में तीन प्राणी थे। कोठरी के एक कोने में एक स्त्री बैठी हुई अपने गोद के बच्चे को दूध पिला रही थी, परंतु यह बात सत्य नहीं है, उसके स्तनों का प्रायः सभी दूध सूख गया था और उन बे-दूध के स्तनों को बच्चा आँख बंद किए चूस रहा था। स्त्री का मुँह परम सुंदर होने पर भी इस वक्त ज़र्द और सूखा हुआ दिखाई दे रहा था। यह स्पष्ट ही मालूम होता था कि उसके पहले शरीर का सिर्फ अस्थि-पंजर ही रह गया है। गाल पिचक गए थे, आँखें धँस गयी थीं और उनके चारों ओर नीली रेखा पड़ गयी थी तथा ओंठ मुर्दे की तरह विदर्ण हो गए थे। मानो वेदना और दरिद्रता मूर्तिमयी होकर उस स्त्री के आकार में प्रकट हुई थी। ऐसी उस माता की गोद में वह कंकालाविष्ट बच्चा अध-मुर्दा पड़ा था। उसकी अवस्था आठ महीने की होगी, पर वह आठ सप्ताह का भी तो नहीं मालूम होता था। स्त्री के निकट ही एक आठ वर्ष का बालक बैठा हुआ था, जिसकी देह बिलकुल सूख गयी थी, और इस भयानक सर्दी से बचाने के योग्य उसके शरीर पर एक चिथड़ा मात्र वस्त्र था। वह चुपचाप भूखा और बदहवास माँ की बगल में बैठा टुकुर-टुकुर उसका मुँह देख रहा था।

इनसे दो हाथ के फासले पर तीन साल की बालिका पेट की आग से रो रही थी। जब वह रोते-रोते थक जाती अथवा चुपचाप आँख बंद करके पड़ जाती थी, पर थोड़ी देर बाद वह फिर तड़पने लगती थी। बेचारी असहाय अबला विमूढ़ बनी अतिशय विचलित होकर अपने प्राणों से प्यारे बच्चों की यह वेदना देख रही थी। कभी-कभी वह अत्यंत अधीर हो कर गोद के बच्चे को घूर-घूर कर देखने लगती, दो-एक बूँद आँसू ढरक जाते, और कुछ अस्फुट शब्द मुख से निकल पड़ते थे, जिन्हें सुन और कुछ-कुछ समझकर पास बैठे बालक को कुछ कहने का साहस नहीं होता था। इस छोटे से परिवार को इस मकान में आए और इस जीवन में रहते पाँच मास बीत रहे थे। पाँच मास प्रथम यह परिवार सुखी और सम्पन्न था। बच्चे प्रातःकाल कलेवा कर गीत गाते, स्कूल जाते थे। इसी मुहल्ले में इनका सुंदर मकान था, और है, पर एक ही घटना से यहाँ तक नौबत आ गयी थी। इस परिवार के कर्णधार, एकमात्र स्वामी, बच्चों के पिता और दुखिया स्त्री के जीवन-धन मास्टर साहब, जिन्हें सैकड़ों अमीरों और गरीबों के बच्चे अभिवादन कर चुके थे, जो मुहल्ले के सुजन, हँसमुख और नगर भर के प्यारे नागरिक और सार्वजनिक नेता थे, आज जेल की दीवारों में बंद थे, उन पर जर्मनी से षड्यंत्र का अभियोग प्रमाणित हो चुका था और उन्हें फाँसी की सजा हो चुकी थी, अब अपील के परिणाम की प्रतीक्षा थी।

प्रातःकाल की धूप धीरे-धीरे बढ़ रही थी। स्त्री ने धीमे, किंतु लड़खड़ाते स्वर में कहा–“बेटा विनोद…क्या तुम बहुत ही भूखे हो?”

“नहीं तो माँ…रात ही तो मैंने रोटी खायी थी?”

“सुनो-सुनो, एक-दो-तीन (इस तरह आठ तक गिन कर) आठ बज रहे हैं, किराए वाला आता ही होगा।”

“मैं उसके पैरों पड़कर और दो-तीन दिन टाल दूँगा माँ। इस बार वह तु्म्हें जरा भी कड़ी बात न कहने पाएगा।”

स्त्री ने परम करुणा-सागर की ओर क्षण-भर आँख उठा कर देखा, और उसकी आँखों से दो बूँदें ढरक गयीं।

यह देखकर छोटी बच्ची रोना भूल कर माता के गले में आकर लिपट गयी और बोली–“अम्माँ…अब मैं कभी रोटी नहीं माँगूँगी।”

हाय रे माता का हृदय…माता ने दोनों बच्चों को गोद में छिपा कर एक बार अच्छी तरह आँसू निकाल डाले।

इतने ही में किसी ने कर्कश शब्द से पुकारा–“कोई है न?”

बच्चे को छाती में छिपाकर काँपते-काँपते स्त्री ने कहा– “सर्वनाश…वह आ गया।”

एक पछैयाँ जवान लट्ठ लेकर दरवाजा ठेल कर भीतर घुस आया।

उसे देखकर ही स्त्री ने अत्यंत कातर होकर कहा–“मैं तुम्हारे आने का मतलब समझ गयी हूँ।”

“समझ गयी हो तो लाओ किराया दो।”

“थोड़ा और सब्र करो।”

बालक ने कहा– “दो-तीन दिन में हम किराया दे देंगे”

बालक को ढकेलते हुए उद्धतपन से उसने कहा–“सब्र गया भाड़ में, अभी मकान से निकलो। मकान क्या दिया, जान का बवाल मोल ले लिया, पुलिस ने घर को बदनाम कर दिया है। लोग नाम धरते हैं, सरकार के दुश्मन को घर में छिपा रक्खा है। निकलो, अभी निकलो।”

स्त्री खड़ी हो गयी। धक्का खाकर बच्चा गिर गया था। उसे उठा कर उसने कहा–“भाई, मुसीबत वालों पर दया करो, तुम भी बाल-बच्चेदार हो।”

“मैं दया-मया कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे कहे जाता हूँ कि आज दिन छिपने से पहले-पहले यदि भाड़ा न चुका दिया गया तो आज रात को ही निकाल दूँगा।”

इतना कह कर वह व्यक्ति एक बार कड़ी दृष्टि से तीनों अभागे प्राणियों को घूरता हुआ जोर से दरवाजा बंद करके चला गया।

दुखिया स्त्री इसके बाद ही धरती में धड़ाम से गिरकर मूर्च्छित हो गयी।

उपरोक्त घटना के कुछ ही मिनट बाद एक अधेड़ अवस्था के सभ्य पुरुष धीरे-धीरे मकान में घुसे। इनके आधे बाल पककर खिचड़ी हो गए थे-दाँत सोने की कमानी से बँधे थे, साफ ऊनी वस्त्रों पर एक दुशाला पड़ा था। हाथ में चाँदी की मूँठ की पतली से एक बेंत थी। रंग गोरा, कद ठिगना और चाल गम्भीर थी।

उन्होंने पान कचरते-कचरते बड़ा घरौआ जताकर बालक का नाम लेकर पुकारा–“बेटा विनोद…”

विनोद ने गरदन उठा कर देखा, बच्चे की माता ने सावधानी से उठ कर अपने वस्त्र ठीक कर लिए।

आगंतुक ने बिना प्रश्न किए ही कहा–“देखो अपील का क्या नतीजा निकलता है, हम विलायत तक लड़ेंगे, आगे भगवान की मर्जी।”

स्त्री चुपचाप बैठी रही, सब सुन कर न बोली, न हिली-डुली। इस पर आगंतुक ने अनावश्यक प्रसन्नता मुख पर लाकर कहा–“क्यों रे विनोद, तेरा मुँह क्यों उतर रहा है? क्यों बहू, क्या बात है-बच्चों का यह हाल बना रखा है, अपना तो जो कुछ किया सो किया। इस तरह जान खोने से क्या होगा? तुमसे इतना कहा, मगर तुमने घर छोड़ दिया। मानो हम लोग कुछ हैं ही नहीं। भाई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं परसों जेल में मिला था, बहुत खुश थे। अपील की उन्हें बड़ी आशा है। तुम्हें भी खुश रहना उचित है। दिन तो अच्छे-बुरे आते हैं और जाते हैं, इस तरह सोने की काया को मिट्टी तो नहीं किया जाता।”

इतनी लम्बी वक्तृता सुन कर भी गृहिणी न बोली, न हिली-डुली। वह वैसी ही अचल बैठी रही।

आगंतुक ने कुछ रुक कर दो रुपये निकाल कर बच्चे के हाथ पर धर दिए और कहा–“लो बेटा, जलेबियाँ खाना।” बच्चे ने क्षण भर माता के मुख की ओर देखा और तत्काल हाथ खींच लिया। रुपये धरती पर खन्न से बज उठे। बच्चा पीछे हट कर माँ का आँचल पकड़ कर खड़ा हो गया।

आगंतुक रुपए उठा कर उन्हें फिर से देने को आगे बढ़ा। गृहिणी ने बाधा देकर कहा–“रहने दीजिए, वह जलेबी नहीं खाता। हम गरीब विपत्ति के मारे लोग हैं, एक टुकड़ा रोटी ही बहुत है। पर आप कृपा करें तो या तो उनके बैंक के हिसाब में से, मकान के हिस्से को आड़ करके कुछ रुपये मुझे उधार दे दीजिए।”

“उनके बैंक के हिसाब में तो बिना उनके दस्तखत के कुछ मिलेगा नहीं, फिर मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ ऐसी कुछ रकम है भी नहीं। रहा मकान, सो उसका तुम्हारा वाला हिस्सा रहन रख कर ही तो मुकदमा लड़ाया है, मुकदमें में क्या कम रकम खर्च हुआ है?”

गृहिणी चुप बैठी रही।

आगंतुक ने कहा–“मैं अपने पास से जो कहो दे दूँ। तुम्हें कितने रुपये चाहिए?”

गृहिणी ने धीमे स्वर में कहा–“आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहती।”

“मैं क्या गैर हो गया?”

स्त्री बोली–“नहीं”

अब आगंतुक ज़रा और पास खिसक कर बोला–“मेरी बात मानो, घर चलो, सुख से रहो। जो होना था हुआ, होना होगा हो जाएगा। किसी के साथ मरा तो जाता ही नहीं है। मेरा जगत में और कौन है, तुम क्या सब बातें समझती नहीं हो?”

“खूब समझती हूँ, अब आप कृपा कर चले जाएँ।”

“पर मैं जो बात बारम्बार कहता हूँ, वह समझती क्यों नहीं?”

“कब की समझ चुकी हूँ। तुम मुझ दुखिया को सता कर क्या पाओगे? मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं यहाँ अपने दिन काटने आयी हूँ, आपका कुछ लेती नहीं हूँ। उनका मकान-जायदाद सभी आपके हाथ है, आपका रहे, मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप चले जाइए।”

आगंतुक ने कड़े होकर कहा–“क्या मैं साँप हूँ या घिनौना कुत्ता हूँ?”

“आप जो कुछ हों, मुझे इस पर विचार नहीं करना है।”

“और तुम्हारी यह हिम्मत और हेकड़ी अब भी?”

गृहिणी चुप रही

“यहाँ भी मेरे एक इशारे से निकाली जाओगी, फिर क्या भीख माँगोगी?”

ग़ृ़हिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

आगंतुक ने उबाल में आकर कहा–“लो साफ़-साफ़ कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात मंजूर है या नहीं?”

गृहिणी चुपचाप बच्चे को छाती से छिपाए बैठी रही। आगंतुक ने उसका हाथ पकड़ कर कहा–“आज मैं इधर-उधर कर के जाऊँगा।”

स्त्री ने हाथ झटक कर कहा–“पैरों पड़ती हूँ, चले जाओ।”

“तेरा हिमायती कौन है?”

“मैं गरीब गाय हूँ।”

“फिर लातें क्यों चलाती है? बोल, चलेगी?”

“नहीं”

“मेरी बात मानेगी?”

“नहीं।”

“तुझे घमंड किसका है?”

“मुझे कुछ घमंड नहीं है।”

“तुझे आज रात को ही सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा।”

“भाग्य में जो लिखा है, होगा।”

“लोहे के टके की आशा न रखना…”

गृहिणी खड़ी हो गयी। उसने अस्वाभाविक तेज-स्वर में कहा–“दूर हो…ओ पापी….भगवान से डर, मौत जिनके घर मिहमान बनी बैठी है, उन्हें न सता, भय उन्हें क्या डराएगा? विश्वासघाती भाई…भाई को फँसा कर फाँसी पहुँचाने वाले अधर्मी…उन्हें फँसाया, जमीन-जायदाद ली, अब उसकी अनाथ गरीब दुखिया स्त्री की आबरू भी लेने की इच्छा करता है? अरे पापी, हट जा…हट जा…।”

आवेश में आने से स्त्री का वस्त्र खिसक कर नीचे गिर गया। वह दशा देख कर बच्चे रो उठे।

बड़े बच्चे के मुँह पर जोर से तमाचा मार कर आगंतुक ने कहा–“तेरी पारसाई आज ही देख ली जाएगी। मुसलमान गुंडे…” वह कुछ और न बोल सका-वह दोनों हाथ मीच कर क्रोध से काँपने लगा।

स्त्री ने कहा–“जा…जा…पापी-जा…” और वह बदहवास चक्कर खा कर गिर गयी।

दोनों बच्चे जोर-जोर से रो पड़े। आगंतुक तेजी से चल दिया।

वही दिन और वही प्रातःकाल था, परंतु उस भाग्यहीन घर से लगभग पौन मील दूर दिल्ली की जेल में एक और ही दृश्य सामने था। जेल के अस्पताल में बिलकुल एक ओर एक छोटी सी कोठरी थी। जिन कैदियों को बिलकुल एकांत ही में रहने की आवश्यकता होती थी, वे ही इसमें रक्खे जाते थे। इस वक्त भी इसमें एक कैदी था। उसकी आकृति कितनी घिनौनी, वेश कैसा मलिन और चेष्टा कैसी भयंकर थी? कि ओफ़…कई दिन से वह कैदी भयानक आत्मिक ज्वर से तप रहा था, और कोठरी में रक्खा गया था।

कोठरी बड़ी काली, मनहूस और कोरी अनगढ़े पत्थरों की बनी हुई थी, और उसमें अनगिनत मकड़ियों के जाले, छिपकलियाँ तथा कीड़े-मकोड़े रेंग रहे थे। उसमें न सफाई थी, न प्रकाश। ऊपर एक छोटा सा छेद था। उसी में से सूरज की रोशनी कमरे में पड़ते ही उसकी नींद टूट गयी। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह बड़े कष्ट से चारपाई के इर्द-गिर्द हाथ बढ़ा कर कोई पीने की चीज़ ढूँढने लगा। पर उसे कुछ भी न मिला। तंग प्यास की तकलीफ़ से छटपटा कर वह बड़बड़ाने लगा–“कौन देखता है? कौन सुनता है? हाय…इतनी लापरवाही से तो लोग पशुओं को भी नहीं रखते। डॉक्टर मेरे सामने ही उस वार्डर से थोड़ा दूध दो-तीन बार देने और रात दो-तीन बार देखने को कह गया था। पर कोई क्यों परवाह करता? मेरी नींद तो रात भर टूटती रही है। मैंने प्रत्येक घंटा सुना है। यह पहाड़ सी रात किस तकलीफ से काटी है…यह कष्ट तो फाँसी से अधिक है।”

रोगी अब चुपचाप कुछ सोचने लगा। धीरे-धीरे प्रकाश ने फैल कर कमरे को स्पष्ट प्रकाशमान कर दिया। धीरे-धीरे उसकी प्यास असह्य हो चली, पर वह बेचारा कर ही सकता था। वार्डर की खूँखार फटकार से भयभीत होने पर भी वह एक बूँद पाने के लिए गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। पर न कोई आया और न किसी ने जवाब ही दिया। वह प्यास से बेदम हो रहा था-उसका प्राण निकल जाता था। वह बारम्बार ‘पानी-पानी’ चिल्लाने लगा। कभी अनुनय-विनय भी करता, कभी गालियाँ बकने लगता।

“ईश्वर के लिए थोड़ा पानी दे जाओ, हाय…एक बूँद पानी, अरे मैं तुम लोगों को बड़ा कष्ट देता हूँ…पर क्या करूँ, प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे, मैं भी तु्म्हारे जैसा मनुष्य हूँ। मुझे इस तरह क्यों तड़पा रहे हो–इतनी उपेक्षा तो कोई बाजारू कुत्तों की भी नहीं करता। अरे आओ, नहीं तो मैं बिछौने से उठ कर, सब दरवाजे तोड़ डालूँगा और इतनी जोर से चिल्लाऊँगा कि सुपरिंटेंडेंट के बंगले तक आवाज़ पहुँचेगी।”

इस पर एक घिनौने मोटे-ताजे अधेड़ व्यक्ति ने छेद में से सिर निकाल कर कहा–“अरे अभागे…क्यों इतना चिल्लाता है, क्यों दुनिया की नींद खराब करता है”

“मैं प्यास के मारे मर रहा हूँ।”

“फिर मर क्यों नहीं जाता? तू क्या समझता है कि मैं तेरा नौकर हूँ, क्या रात-भर तेरी सेवा में हाजिर रहना ही मुझे चाहिए?”

इसके बाद वह एक नौकर को पुकार कर बोला–“अरे देख तो…थोड़ा पानी ला कर इस बदमाश के मुँह में डाल दे।” इतना हुक्म देकर वह निष्ठुर फिर चल दिया। पानी पी कर रोगी थकान के मारे बेसुध होकर सो गया। यही कैदी उस दुखिया का सौभाग्य-बिंदु ‘मास्टर-साहब’ थे।

अचानक उसी वार्डर की कर्कश आवाज सुन कर वह चौंक पड़ा। उसने चाबियों से कोठरी का द्वार खोला। रोगी एकटक देखने लगा। पादरी और जेलर ने कोठरी में गम्भीर भाव से प्रवेश किया। कुछ जरूरी कागजात पर लिखा-पढ़ी की गयी और कैदी को सुना दिया गया कि उसकी अपील नामंजूर हो गयी है और आरोग्य-लाभ होते ही उसे फाँसी दे दी जाएगी।

कैदी ने आँख बंद करके सुना-समझा और फिर उसकी आँखें एकटक छत पर अटक गयीं।

धीरे-धीरे दोनों कमरे से बाहर निकल आए। इसके कुछ क्षण बाद ही डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश करके सावधानी से रोग-परीक्षा की। फिर एक-दो मीठी बातों के बाद कहा–“तु्म्हारी स्त्री ओर बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। रोगी एक बार तड़पा और नेत्र उठा कर बाहर की ओर देखने लगा।”

डॉक्टर ने कहा–“इस समय ज्वर नहीं है। मैं आशा करता हूँ, इसी सप्ताह में तुम अच्छे हो जाओगे।”

“इसी सप्ताह में?” रोगी ने विकल होकर पूछा

डॉक्टर ने अपनी बात का समर्थन किया और धीरे-धीरे चला गया।

दस बज रहे थे। धूप खूब फैली हुई थी। जेल के सदर फाटक पर वह अभागिनी रमणी दोनों बच्चों को साथ लिए बैठी थी। उसे लगभग डेढ़ घंटा हो गया था। वह अपने पति के दर्शन करने आयी थी। इतनी देर बाद एक वार्डर उन्हें जेल के भयानक फाटक में लेकर चला।

फाटक को पार करने पर एक अंधकारपूर्ण दालान में वे लोग चले। वहाँ से एक अँधेरी गली में कुछ देर चल कर एक लोहे का छोटा सा फाटक वार्डर ने पास के भारी चाबियों के गुच्छे से खोला। इसके बाद वे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कर एक बड़े से गंदे दालान में पहुँचे। उसके सामने ही बड़े से मकान का पिछवाड़ा था, जिसकी ऊँची और छोटी-छोटी खिड़कियों से कुछ शोर-गुल और बक-झक की आवाज आ रही थी। सामने कुछ कैदी अपनी बेड़ियाँ झनझनाते इधर-उधर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अस्पताल की काली इमारत दीख पड़ी, जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगी बिछौने पर पड़े थे। कमरे की हवा गर्म और बदबूदार थी। बिस्तरे फटे-कटे, मैले-कुचैले और घृणित थे। यह सब देखते-देखते रमणी का सिर चक्कर खा गया। वह घबरा कर वहीं बैठ गयी, यह सब देख छोटी बच्ची रो उठी। थोड़ी देर बाद वह उठी और इस बार स्वामी की कोठरी के पास पहुँच गयी। पर भीतर ऑफिसर लोग थे। उसे कुछ देर ठहरना पड़ा। उनके निकलने पर डॉक्टर ने भीतर प्रवेश किया और डॉक्टर ने बाहर आकर उन लोगों को भीतर जाने की इजाजत दी।

दरवाजे के निकट जाकर उसके पैर धरती पर जम गए। पहले तो वह पति को देख ही न पायी। पीछे उसने साहस करके एक बार देखा। हाय…यही क्या उसके पतिदेव हैं? जीवन के ग्यारह वर्ष सर्द-गर्म जिनके साथ व्यतीत किए, वह उठता हुआ यौवन, वे जीवन की उदीप्त अभिलाषाएँ, वे रस-रहस्य की अमिट रूप रेखाएँ हठपूर्वक एक के बाद एक नेत्रों के सामने आने लगीं। उसकी आँखों में अँधेरा छा गया, वह वहीं बैठ गयी।

रोगी ने देखा। उसने चारपाई से उठ कर दोनों हाथ फैला कर उन्मत्त की तरह कहा–“आओ बेटा…अरे, तुम इतने ही दिन में बिना बाप के ऐसे हो गए…यह कह कर रोगी-कैदी ने अपनी भुजाओं में बच्चे को जोर से लपेट लिया और वह फूट-फूट कर रोने लगा।”

सती बैठी ही बैठी आगे बढ़ी। वह पति के दोनों पैर पकड़, उन पर सिर धर कर मूर्च्छित हो गयी। वह रो नहीं रही थी। वह संज्ञा-हीन थी। यह सब देख कर छोटी बालिका भी जोर से रो उठी।

उसे गोद में लेकर पिता रोना भूल गया। उसकी आँखों में क्षण भर आँख मिला कर वह हँसी थी। अंत में उसने भर्राई आवाज में कहा–“लीला, मेरी बेटी, मेरी बिटिया…।”

इसके बाद उसे छाती से लगा कर कैदी चुपचाप रोने लगा। बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर बच्चों को अलग करके वह स्वस्थ होकर पत्नी की ओर देखने लगा। बलपूर्वक उसने शोक के उमड़ते वेग को रोका। उसने क्षण भर आकाश में दृष्टि करके एक बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बल-याचना की। फिर उसने मधुर स्वर में कहा–“इतना अधीर मत हो। ध्यान से मेरी बात सुनो।”

रमणी ने सिर नहीं उठाया। पति ने धीरे-धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा–“नादानी न करना, वरना इन बच्चों का कहीं ठिकाना नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखो–मेरा विनोद ब़ड़ा होकर तुम्हारे सभी संकट काटेगा। ‘सब दिन होत न एक समान…।’”

साध्वी सिसक-सिसक कर रो रही थी। उसे ढाढ़स देना कठिन था, परंतु अभी कुछ मिनिट प्रथम मृत्यु का संदेश पाकर भी कैदी वह कठिन काम कर रहा था।

वह पूछना चाहती थी–’क्या अब कुछ भी आशा नहीं है?’ परंतु उसमें बोलने और पति को देखने तक का साहस न था। समस्त साहस बटोर कर उसने एक बार पति की ओर आँख भर कर देखा। वे आँखें आँसू और प्रश्नों से परिपूर्ण, मूक वेदना से अंधी और मृत अभिलाषाओं की श्मसान-भूमि…प्रतिक्षण क्या-क्या कह रही थी?

परंतु मानव-हृदय जितना सुख में दुर्बल बन जाता है, उतना ही दुख में सबल हो जाता है। मास्टर साहब ने उसका हाथ पक़ड़ कर कहा–“अब इस तरह मुझे देख कर, इस दशा में कायर न बनाओ…तुम बच्चों की माता हो। जैसे पति की पत्नी रहीं वैसे ही बच्चों की माँ बनना…प्रतीक्षा करो, तुमने मुझे कभी नहीं ठगा, अब भी न ठगना।”

सती की वाणी फटी, उसने कहा–“स्वामी जी…मुझे सहारा दो। मैं चलूँगी, नहीं…मैं चलूँगी।”

एक अति मधुर उन्माद उसके होठों पर फड़क रहा था। मास्टर साहब विचलित हुए, उन्होंने संकोच त्याग, धीरे से उस उन्मुख उन्माद का एक सरल चुम्बन लिया। वह वासनाहीन, इंद्रिय-विषय और शरीर-भावना से रहित चुम्बन क्या था, दो अमर तत्व प्रतिबिम्बित हो रहे थे।

मास्टर साहब ने कुछ कहने की इच्छा से होंठ खोले थे, पर वार्डर ने कर्कश आवाज में कहा–“चलो, वक्त हो गया।”

रोगी कैदी ने मानो धाक खाकर एक बार उसे देखा, और कहा–“ज़रा और ठहर जाओ भाई।”

“हुक्म नहीं है” कह कर वह भीतर घुस आया। उसने एकदम रमणी के सिर पर खड़े होकर कहा–“बाहर जाओ।”

लज्जा और संकोच त्याग कर वह कुछ कहना चाहती थी, मास्टर जी ने संकेत से कहा–“उससे कुछ मत कहना..अच्छा…अब विदा प्रिये…बेटे…अम्माँ को दुखी न करना, मेरी बिटिया…” यह कह कर और एक बार बेसब्री से उन्होंने उसे पकड़ कर अनगिनत चुम्बन ले डाले।

रमणी की गम्भीरता अब न रह सकी। वह गाय की तरह डकराती वहीं गिर गयीं और निष्ठुर वार्डर ने उसे घसीट कर बाहर किया और ताला बंद कर दिया, दोनों बच्चे चीत्कार कर रो उठे। यह देख कर मास्टर साहब असह्य-वेदना से मूर्च्छित होकर धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़े।

रविवार ही की संध्या को इसकी सूचना अभागिनी को दे दी गयी थी। वह रात-भर धरती में पड़ी रही, क्षण भर को भी उसकी आँखों में नींद नहीं आयी थी। चार दिन से उसने जल की एक बूँद भी मुँह में नहीं डाली थी।

सोमवार को प्रातःकाल बड़ी सर्दी थी। घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। ठीक साढ़े छह बजे का वह समय नियत किया गया था। ठीक समय पर फाँसी का जुलूस अंध-कोठरी से चला। मास्टर साहब धीर-गम्भीर गति से आगे बढ़ रहे थे। इस समय उन्होंने हजामत बनवायी थी। वे अपने निजी वस्त्र पहने थे। दूर से देखने में दुर्बल होने के सिवा और कुछ अंतर न दीखता था। वे मानो किसी गहन विषय को सोचते हुए व्याख्यान देने रंग-मंच पर आ रहे थे। उनके आगे खुली पुस्तक हाथ में लिए पादरी कुछ वाक्य उच्चारण कर रहा था। उनके पीछे जेलर अपनी पूरी पोशाक में थे। उनकी बगल में मैजिस्ट्रेट और डॉक्टर भी चल रहे थे। क्षण भर तख्ते पर खड़े रहने के बाद जल्लाद ने उनके गले में रस्सी डाल दी। पादरी ने कहा–“मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शाँति प्रदान करे।”

मास्टर साहब ने कहा–“चुप रहो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरी आत्मा को ज्वलंत अशांति दे, जो तब तक न मिटे, जब तक मेरा देश स्वाधीन न हो जाय, और मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति शांति न प्राप्त कर ले।”

इसके बाद उन्होंने गीता की पुस्तक को हाथ में लेकर आँखों और मस्तक से लगाया और दोनों हाथों में लेकर पीछे हाथ कर लिए। जल्लाद ने उसी दशा में हाथ पीछे बाँध दिए। मास्टर साहब नेत्र बंद करके कुछ अस्फुट उच्चारण करने लगे। जल्लाद ने तभी एक काली टोपी से उनका मुँह ढँक दिया, और वह चबूतरे से नीचे कूद पड़ा। पादरी कुछ उच्चारण करने लगे। मैजिस्ट्रेट और जेलर ने टोपियाँ उतार लीं। हठात् तख्ती खींच ली गयी, और उनका विवश शरीर शून्य में झूलने और छटपटाने लगा। पर थोड़ी देर में आवेग शांत हो गया।

इस घटना के आधा घंटा बाद वही पूर्व परिचित भद्र पुरुष (?) लपके हुए, सती की कुटिया पर गए। द्वार खुले थे। भीतर दोनों बच्चे बेतहाशा रो रहे थे, और उनकी माता रसोई के कमरे में एक रस्सी के सहारे निर्जीव लटक रही थी।