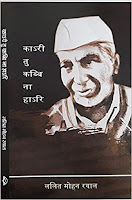

ओशो कहते हैं कि ‘संतान कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, अपने माता-पिता से बड़ी कभी नहीं हो सकती।’ लेखक ललित मोहन रयाल का अपने पिता मुकुन्द राम रयाल पर लिखी किताब ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ का मुख्य भाव यही है। लेखक ने स्वीकारा है कि

अगर आज पिताजी होते तो किसी भी सलाह या निर्णय के लिए, इतना साहस नहीं जुटाना पड़ता। उनकी मौजूदी काफी होती थी।….उनके जाने के बाद महसूस हुआ कि पिता का होना बच्चों के जीवन में एक सुरक्षा-कवच जैसा होता है (पृष्ठ-187)

बिडम्बना यह है कि पिता रूपी इस सुरक्षा-कवच से परिवार के रिश्ते सबसे जटिल होते हैं। पारिवारिक रिश्तों की मिठास में ‘पिता’ की तुलना में ‘माँ’ फायदे में रहती है। किताबों में भी पिता से ज्यादा मां की महानता का जिक्र मजबूती और अपनेपन से हुआ है। भारतीय परिवारों में तो पिता को अधिनायक माना गया है। उसके बिना परिवार को निरीह मानने का रिवाज आम है। वह परिवार की संप्रभुता और सर्वोच्च ताकत का प्रतीक है।

पिता की पारिवारिक सर्वोच्चता को स्वीकारते हुए भी पिता और परिवार के आपसी संबधों का भी अजब संयोग है। सामान्यतया वे सामाजस्य के साथ रहना चाहते हैं, पर साथ रहते हुए भी वैचारिक रूप में आपस में साम्य नहीं रख पाते हैं। परिवार के साथ पिता के संबधों की यह शाश्वत नियति है। तभी तो, अक्सर परिवार में पिता अकेले खड़े नज़र आते हैं। लेकिन, असली सच यह भी है कि ‘पिता तो पिता है, वह कब हमसे जुदा है?’ पिता हैं तो हम हैं, पिता संसार में हमारी पहचान है। परिवार में पिता की उपस्थिति कितनी ही खुरदरी लगे, घनघोर निराशा में भी जीने का जज्बां और हौसला पिता की छांव में ही पनाह लेकर पनपता है।

ललित मोहन रयाल लोक सेवक हैं। ‘खड़कमाफी की स्मृतियों से’ और ‘अथश्री प्रयाग कथा’ पुस्तकों ने उन्हें लोकप्रिय लेखक की पहचान प्रदान की है। आजकल उनकी नवीनतम पुस्तक ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ की चर्चा चहुं-ओर है। अपने पिता मुकुन्द राम रयाल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी उनकी इस पुस्तक की जीवंतता का प्रमुख मूल श्रोत्र यह ध्येय वाक्य है कि

इंसान के चले जाने के बाद, उसका कर्म शेष रह जाता है, जो यश के रूप में उसके अतीत की गरिमा गाता है (पृष्ठ-176)

उनका जीवन देखकर निराश से निराश व्यक्ति को भी जीवन से प्यार होने लगता था। सब उदासियां तिरोहित हो जाती। नया जीवन जीने की चाह पैदा हो जाती। वे परिश्रम से तपे स्वनिर्मित इंसान थे। शुद्ध खांटी आदमी (पृष्ठ-77)

चुना जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो जरूरतमंदों के हक में काम करे, निराधारों को सहारा दे, तब मुझे खुशी होगी। जिस ओहदे के लिए उसे चुना गया है, अगर उसके मुताबिक वह इंसाफ कर सके, तब बात होगी।….कहते थे-‘जितना सोच सको, उतना कर सको तो समझो कि जिंदगी सार्थक हो गई (पृष्ठ-202)

पुत्र का पिता के लिये और पिता का पुत्र के लिए उक्त कथनों का ताना-बाना ही यह पुस्तक है। कठिन जीवनीय संघर्षों से ताउम्र जूझते हुए पिता जाने-अनजाने विरासत के रूप में जीवनीय मूल्यों के कुछ पदचिन्हृ पुत्र को बचपन से ही सौंपते जा रहे थे। पुत्र चुपचाप पिता के पद-चापों पर चलते हुए उनकी तन्मन्यता को भंग नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि उसके अनुभवहीन डगमगाये कदमों से पिता विचलित न हो जांय।

हाँ तो आगे-आगे पिता चल रहे थे, पीछे-पीछे बच्चा। जहाँ-जहाँ उनके पैरों के निशान पड़ते, वह पीछे-पीछे उनके चरण-चिन्हृों पर चलने की कोशिश कर रहा था। वे पीछे मुड़कर देखते, तो वह सामान्य चाल चलने लगता था। फिर अपनी चाल पर आ जाता। पद-चिन्हृों पर चलने के लिए कहीं-कहीं पर उसे कूदना पड़ रहा था। उसे इस बात का भी ख्याल रखना होता था कि उसके पद-चाप की आवाज न आए। नहीं तो वे टोक देंगे ‘यन क्या तु हिटणि? इन्सानै कि तरौं हिट धौं‘ (पृष्ठ-200)

आज पिता देवलोक में मुस्करा रहे होंगे कि उनका पुत्र उन्हीं के बनाये पद-चिन्हृों पर मजबूती से आगे बड़ रहा है। उच्च जीवन-मूल्यों के साथ चलने की जो राह पिता ने उसे दिखाई थी उससे वह अलग नहीं हुआ है। इस संकल्प के साथ कि

कष्ट सहा रहे तो वक्त्त पर काम आता है। कठिनाइयां आत्मसात की हुई हों तो जीने की राह आसान हो जाती है (पृष्ठ-48)

पिता के दिए गये जीवन मंत्र

उमस बढ़ेगी तभी मेंह बरसेगा (पृष्ठ-85)

को आत्मसात करके पुत्र जीवन की विकटकता और विषमता को अपने कर्तव्य-पथ पर हावी नहीं होने देता है।

लेखक अपने पिता के सफल जीवनीय सफर को उनकी दृड-इच्छाशक्ति, मेहनत, धैर्य, शिक्षा के प्रति प्रबल आग्रह और दूरदर्शिता का परिणाम मानता है।

वे जानते थे, जंगली फूलों की देखरेख के लिए कोई माली नहीं होता। कुदरत उन्हें हर खतरे से बचाती है। उसी तरह वे भी बचते रहे। प्रकृति ने बचाने का ढंग भी वो चुना, जो उनकी प्रतिभा के अनुकूल था। वे साहित्य, धर्म और संस्कृति की पुस्तकों में और गहरे उतरते गए (पृष्ठ-40)

तभी तो, जीवन में आयी अनवरत कठिनाईयों को ‘परे हट’ कहने का साहस पुस्तक के नायक मुकुन्द राम रयालजी के व्यक्तित्व और कृतित्व में रचा-बसा था।

उनके जज्बे को देखकर महसूस होता है, मानों उस तंगहाली में भी उन्होंने बूंद-बूंद अमृत पिया हो (पृष्ठ-141)

‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ पुस्तक को पढ़ते हुए बतौर पाठक, मुझे लगा कि अध्यापक और पिता के बारे में पूर्व में पढ़ी, यथा- ‘पहला अध्यापक’ (चंगीज आइत्मातोव), ‘मेरी यादों का पहाड़’ (देवेंद्र मेवाड़ी), ‘मेरा जीवन प्रवाह’ (चमन लाल प्रद्योत), ‘पिता और पुत्र’ (इवान तुर्गेनेव), ‘भरपुरू नगवान’ (बिहारी भाई), ‘चेतना के स्वर’ (प्रो. राजाराम नौटियाल), ‘साबी की कहानी’ (गोविन्द प्रसाद मैठाणी) और भी ऐसी किताबों के नायक मेरे सामने एक साथ जीवंत हो गये हैं। साहित्यकार भगवती प्रसाद जोशी ‘हिमवन्तवासी’ की गढ़वाली कहानी के ‘हेडमास्टर हिरदैराम’ इस किताब की हर पक्ति में याद आते रहे। ये सच है कि आज गढ़वाल में शिक्षा का जो बोल-बाला है वह हिरदैराम और मुकुंदराम जैसे हजारों अघ्यापकों की जगाई अलख का ही सुपरिणाम है।

सामान्य से मुकुंद राम नयाल जीवन-भर असाधारण चुनौतियों का सामना करता रहे। पुत्र, भाई, पति, पिता, अभिभावक, अध्यापक, दायित्वशील नागरिक का उनका जीवनीय सफ़र अदभुत है।

उनका गृहस्थ के चोले में एक संत का सा स्वभाव था। वैसे संत नहीं, जो जीवन-संघर्ष से घबराकर वैराग्य की राह पकड़ लेते हैं (पृष्ठ-169)

उनका आचरण नितांत धार्मिक था पर उसमें पाखण्ड नहीं पवित्रता थी। वे कभी तीर्थस्थल नहीं गए वरन कर्मकांड से मुक्त कर्मयोगी की तरह हमेशा कर्मक्षेत्र में डटे रहे। जीवन-भर उनके हिस्से जेठ की धूप आई। पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों ने कभी उनको चैन से नहीं बैठने दिया। वे जानते थे कि जीवन संघर्ष में तपना जरूरी है। इसीलिए, आराम की छांव की ओर उन्होने कभी देखा तक नहीं। जीवनीय परेशानियाँ से उनकी घनिष्ठता थी। उनकी एक समस्या के पीछे दूसरी समस्या छिपी रहती। तभी तो, एक जाती तो दूसरी ‘कैट वाॅक’ की तरह तुरंत लम्बे-लम्बे डग भरती अपने विशिष्ट अंदाज में खड़ी हो जाती, ये जताते हुये कि मेरा अपनी जिंदगी में स्वागत नहीं करोगे, मेरा तो अंदाज और भी निराला है।

शिक्षक पिता मुकुंद राम नयाल ने अपने जीवन और जीविका को साधते हुए उन्हें एक दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। उच्च जीवन-मूल्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए जीविका के लिए वे पुजारी, बावर्ची, तांत्रिक, वैद्य, ज्योतिषी और शिक्षक की भूमिका में समाज को अपना उत्कृष्ट हुनर और ज्ञान देने को उत्सुक रहे। सरलता और सज्जनता के पथ पर चलते हुए वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को किस्सों, लोकोक्तियों, मुहावरों और उपदेशों में कहने के आदी थे। वे अपनी बातों को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कस कर ही अभिव्यक्त करते थे। जीवन के कठिन दुःख-दर्द भी उनके मौलिक स्वभाव और सिद्धातों को डगमगा नहीं पाये।

शिक्षक मुकुंद राम नयाल ‘पहला अध्यापक’ उपन्यास के नायक दूइशेन (20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सोवियत संघ के किरगीजिया पहाड़ी के बीहड़ क्षेत्र और विषम परिस्थियों का सामना करते हुए अध्यापक दूइशेन ने वहां लोगों में शैक्षिक और सामाजिक चेतना का विकास किया था।) की तरह गढ़वाल के दुर्गम इलाकों में शिक्षा की ज्योत प्रकाशित करना चाहते हैं। जबकि, सुगम में काम करने का भी उनके पास विकल्प था, पर उनका दृड-मत था कि

शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत, उन्हीं इलाकों को है।….अरे, इन परिस्थिति थैं, मिल्यूं मौका समजण चयेंदु। शिक्षित होण कु ऐसान कु बोझ उतान्न कु मौका कैतैं मिल्दु? (पृष्ठ-209)

उस दौर में मुकुंद राम रयाल भली-भांति जानते थे कि दुर्गम इलाकों में शिक्षक ही सामाजिक चेतना का एकमात्र संवाहक है। स्थानीय लोगों के लिए बाहरी दुनिया की बेहतर अवसरों वाली खिड़की शिक्षक ही खोल सकता है। ये भावना आज समाज में (विशेषकर शैक्षिक जगत में, जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।) देखने-सुनने को भी नहीं मिलती है।

‘पहला अध्यापक’ और ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ पुस्तकों को पढ़ते हुए मुझे याद आता रहा कि जब मेरे गाँव-इलाके में ‘कंडारपाणी प्राथमिक विद्यालय’ खुला तो एक अक्षर ज्ञान प्राप्त दादाजी जो उस समय हल चला रहे थे को किसी सरकारी प्रतिनिधि ने अध्यापक बना दिया था। तब वे किसी भी तरह के संसाधनों के बिना महीन मिट्टी में पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों को नुकीला करके अपने बराबर उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ये सच है कि दुनिया में नये प्रयासों की शुरूआत में कई समानतायें होती है।

सामाजिक संरचना में अध्यापक किस भूमिका में रहता है ? अध्यापक मुकुंद राम नयाल के विचार और प्रयास इसका सर्वोत्तम उत्तर है। बच्चों को शिक्षित और लोगों को जागरूक करने की उनकी भावना और प्रयासों ने अध्यापकीय गुणों और निपुणताओं के उत्कृष्ट मानक प्रतिष्ठापित किए। आज अध्यापक को एक शैक्षिक फैसीलियेटर माना जा रहा है। ऐसे में दूइशेन, हिरदैराम और मुकुंद राम जैसे अध्यापकों का मनोबल जरूर कम हुआ होगा। परन्तु उनकी अहमियत कभी कम नहीं हो सकती है।

निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से निकले हम लोग अक्सर अपने बीते कल को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। आर्थिक अभावों और सामाजिक अपमानों को तो हम खुद भी याद नहीं रखते हैं। वरन, दुःस्वप्न समझ कर भुलाना चाहते हैं। उससे हमें वर्तमान सामाजिक सम्पन्नता और प्रभुता का सुख कम होता नज़र आता है। इसी का परिणाम है कि हमने कहीं-कहीं माता-पिता को सम्पन्न बेटे के घर में कोने में सिमटे हुए भी देखा है। लेकिन, सच यह भी है कि जो जीवन जी कर हम आज यहां पहुंचे हैं, वह जैसा भी रहा हो आत्मीय और प्रेरक था। हमें उसके और अपने अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इसी बिन्दु पर इस किताब का लेखक अधिक विशिष्ट और आकर्षक हो जाता है। लेखक बीते आर्थिक अभावों और सामाजिक अपमानों से हीनता नहीं वरन हिम्मत का भाव ग्रहण करता है। और, इसी हिम्मत के बल पर उसका यह कथन कि ‘अतीत की एक खूबी यह भी होती है कि वह हमें भविष्य के लिए सजग करता है’, इस किताब को लिखने की मंशा का एक प्रमुख कारक है।

यह किताब एक पुत्र के साथ-साथ एक बच्चे, किशोर और युवा की नज़र से विगत शताब्दी में करवट लेते निम्न-मध्यमवर्गीय समाज की विशिष्टताओं, विशेषताओं, विसंगतियों और विकटताओं का बखूबी से आँकलन करती है। उस दौर की घटनायें आज भले ही प्रासंगिक न हो, परन्तु वह हमारे जीवनीय सफ़र के उन प्रारंम्भिक पड़ावों को इंगित करते हैं, जिन्होने हमें जीवनीय आधार और तजुर्बा प्रदान किया है। इस संदर्भ में जीवन की बहुत छोटी-छोटी बारीकियां भी लेखक की नजर से ओझल नहीं हुई है। यथा- उस दौर में ग्रामीण इलाकों में जब तक छोटे भाई-बहन बड़े न हो जांय तब तक बड़ी बहन स्कूल नहीं जा पाती थी। उस काल में यह मामूली बात थी परन्तु उस बड़ी बहन के बचपन के अनजाने त्याग ने ही आज के सम्मानजनक मुकाम की नींव रखी थी। लेखक कैसे उसको भूल सकता है?

किताब बताती है कि बाहर से पहाड़ी जीवन भला और सरल दिखता है। पर उसके अंदर की विकटता भी पहाड़ों जैसी विकट है। अक्सर कहा जाता है कि पहले का जमाना कितना सीधा-सरल था। पर यह आधा ही सच है। उस सामाजिक सीधेपन में कहां और कितनी कुटिलता छुपी होती थी, यह वही जानता है, जिसने उसे भुगता हो। परिवार और गांव-समाज के प्रति समर्पण, त्याग और किस्सों के साथ उनकी आपसी चुहलबाजी, जलन, धोखाधड़ी, चालाकियां, गांव की महिलाओं का कष्टपूर्ण जीवन, ब्राह्मणों की चालाकियां, दबंगों की दादागिरी, संयुक्त परिवारों की आपसी खींचा-तानी का जिक्र किताब में जहां-तहां है। बीसवीं शताब्दी के सामान्तशाही के दौर का गढ़वाल और आज़ादी के बाद के उत्तराखंड की धड़कती नब्ज को इस किताब में महसूस किया जा सकता है। यह किताब आज की युवा होती पीढ़ी को समझाती है कि जीवन में सुविधाओं से ज्यादा जीवटता क्यों जरूरी है?

शिक्षक पिता मुकुंद राम रयाल पर केन्द्रित ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ में लेखक अन्य पात्रों के व्यक्तित्वों को भी व्यापक फलक देता है। यही कारण है कि पाठक के लिए किताब कहीं पर भी बोझिल नहीं हुई है। उसमें रोचकता और जिज्ञासा अंत तक बरकरार रही है। सही अर्थों में यह किताब मानव मन के मनोविज्ञान को बखूबी विश्लेषित करती है। लेखक का बीमार पिता के लिए उनका मनपंसद ‘डाबर लाल दंत मंजन’ लाना बुजुर्गां के मनोभावों को समझने, उन्हें खुशी देने के साथ ही उनके जीवन सिंद्धातों को सम्मान प्रदान करना भी है। हम उन्हें पैसे और महंगी वस्तुओं से नहीं वरन उनके मन-माफिक आचरण और बताये विचारों को अपनाकर प्रसन्न रख सकते हैं।

यह किताब एक व्यक्ति/परिवार के मजबूती से आगे बढ़कर समाज में अपनी प्रतिष्ठित पहचान बनाने से ज्यादा विगत सदी में पहाड़ी समाज के शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होने की सच्ची कहानी है। इस नाते, यह किताब समूचेे पर्वतीय परिवेश का तटस्थ विश्लेषण भी है। दूसरी तरफ, यह किताब केवल पिता के बारे में नहीं, एक शिक्षक, एक अभिभावक, एक विद्याथी, एक बालक की मनोवृत्ति को उद्घाटित करती है। समग्रता में ये हम-सबके बीते समय की आत्मकथा है।

‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ शीर्षक में गढ़वाली लोकजीवन और भाषा की जो खुशबू है, वह पूरी किताब में महकती रहती है। लेखक अपने पिता को वैसा ही सामने लाये हैं, जैसी उनकी जीवन-शैली और व्यक्तित्व की भाव-भंगिमा थी। पिता की अभिव्यक्ति को जिस सहजता और अपनेपन से लेखक पुत्र ने लिखा है, वह गढ़वाली भाषा में ही संभव हो सकती थी। ‘‘ना अब्बि ना…माऊऽक मैना जाऽण मैंन।’’ और ‘‘ध्वार-तरफ औंद रौंण। निथर मैं निरासे जांदों।’’ के असली दर्द और आस की छटपटाहट को गढ़वाली में ही कहा जा सकता था।

श्री प्रबोध उनियाल, काव्यांश प्रकाशन, ऋषिकेश ने बेहद खूबसूरती से इस किताब को प्रकाशित किया है। लेखक और प्रकाशक की यह जोड़ी हम पाठकों को ‘काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि’ जैसे बेहतरीन साहित्य से हमेशा लाभान्वित करते रहेंगे, ऐसी आशा अवश्य की जानी चाहिए। पुनः लेखक एवं प्रकाशक को बधाई, शुभकामना और शुभाशीष।

किताब: काऽरी तु कब्बि ना हाऽरि

लेखक: ललित मोहन रयाल,

प्रकाशक: काव्यांश प्रकाशन, ऋषिकेश-249201

किताब लिंक: अमेज़न

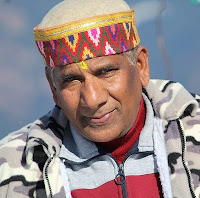

समीक्षक परिचय:

|

| डॉक्टर अरुण कुकसाल |

डॉ. अरुण कुकसाल वरिष्ठ समाज विज्ञानी, प्रशिक्षक, लेखक एवं घुमक्कड़ हैं।

पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन करने के साथ साथ वह आकाशवाणी के नियमित वार्ताकार भी हैं। हिमालय के गाँव में और हिमालय की लोकदेवी झालीमाली के अलावा उद्यमिता विकास पर केन्द्रित उनकी अब तक छः पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं

संप्रति: लोकपाल (मनरेगा), पौड़ी (गढ़वाल)

विस्तृत परिचय: डॉक्टर अरुण कुकसाल

सम्पर्क: फेसबुक | ई-मेल: arunkuksal@gmail.com

विकास जी, आप स्वयं पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, अतः इस पुस्तक की आपसे बेहतर समीक्षा कौन कर सकता है? समीक्षा का एक-एक शब्द यह बताता है कि पुस्तक की गुणवत्ता कितनी उच्च है तथा जिस कर्मयोगी के जीवन पर यह आधारित है, उसकी महानता का स्तर क्या था। आपने बहुत-से उद्धरण दिए हैं जिनमें से एक को मैं कभी नहीं भूलूंगा – 'चुना जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो जरूरतमंदों के हक में काम करे, निराधारों को सहारा दे, तब मुझे खुशी होगी। जिस ओहदे के लिए उसे चुना गया है, अगर उसके मुताबिक वह इंसाफ कर सके, तब बात होगी।'

सर, यह टिप्पणी तो डॉक्टर अरुण कुकसाल द्वारा लिखी गयी है। एक बुक जर्नल पर वह केवल प्रकाशित हुई है। मुझे लगता है प्रस्तुतिकरण के कारण शायद थोड़ा गलतफहमी हो गयी।