कभी-कभी किसी स्थान विशेष से व्यक्ति को लगाव हो जाता है, वह भी बिना किसी खास कारण के। शासकीय सेवा के दौरान हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें वह वहाँ घटित घटनाओं को संजोकर रखना चाहता है। पिथौरा के लोगों में अपनापन था। यहाँ की मिट्टी ही ऐसी थी कि लोग जल्द ही घुल‑मिल जाते थे। छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ बाँटना यहाँ का शगल था। यहाँ की प्रकृति और वातावरण में ऐसी सकारात्मक चीजें थीं, जो व्यक्ति को एक-दूसरे से जोड़ती थी। वहाँ का माहौल भी ऐसा था जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता था। छोटी जगह होने के बावजूद यहाँ बहुत से साहित्यकार थे। यहाँ बीच-बीच में साहित्यिक गोष्ठियाँ होती ही रहती थीं। मुझे ऐसा माहौल जीवन में फिर कभी न मिल सका। सबसे अधिक लेखन कार्य मैंने यहीं रहते हुए किया। वहाँ घटी एक-दो अप्रिय घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी बातें जीवन की यादगार रहीं, पर सभी अच्छी चीज़ों का भी अंत होता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए स्थाई नहीं होती, सभी चीज़ें और परिस्थितियाँ अस्थाई हैं। आज की खुशी कल मौज़ूद नहीं होगी। यह सब जानते हुए भी मुझे ना जाने क्यों कई बार महसूस होता कि ये चीज़ें मेंरे साथ हमेशा बनी रहेंगी।

पाँच साल के लम्बे कार्यकाल के बाद मेरा वहाँ से स्थानांतरण हो गया था। विभागीय परीक्षा पास कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बने अधिकारी की यहाँ पर पोस्टिंग हो गयी थी। लोगों में सीधे चयनित अधिकारी और विभागीय परीक्षा पास कर बने अधिकारियों के बीच भेदभाव का भाव रहता ही है। उनकी क़ाबिलियत पर लोगों को भरोसा कम होता है। यह स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे सीधे चयनित आईएएस और प्रमोटी आईएएस के बीच में। प्रमोटी आईएएस को कभी भी वह सम्मान और रुतबा हासिल नहीं हो पाता, जो सीधे चयनित आईएएस अधिकारी को मिलता है। यह स्थिति पूरे भारतवर्ष में है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के साथ भी यही स्थिति थी। वे जॉइनिंग करने आए तो ऑफिस के गलियारे में एक गिलास पानी लेकर गुड़ाखू करने लग गए। उनकी गतिविधियाँ देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। ऑफ़िस के कर्मचारी-अधिकारी भी उनकी ऎसी गतिविधि देखकर कानाफूसी करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, “गँवार कहीं का।” छत्तीसगढ़ के आमजन और विशेषकर मजदूर वर्ग में गुड़ाखू बड़ा ही लोकप्रिय है। गुड़ाखू छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों और विदर्भ के कुछ इलाकों में प्रचलन में है। यह एक गीला मंजन होता है, जिसे गुड़ाखू और तम्बाखू को सड़ाकर बनाया जाता है। इसको करने का कोई वक्त नहीं होता। इसे कभी भी घिसा जा सकता है। एक बार शासकीय दौरे पर मैं बस से शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और जल ग्रहण मिशन से जुड़े लोगों के दल को लेकर अन्ना हजारे के कामों का अध्ययन के लिए रालेगण सिद्धि, महाराष्ट्र गया था। औरंगाबाद की एक धर्मशाला में हमारे दल के कुछ लोग सवेरे-सवेरे आदतन गुड़ाखू करने लगे थे। उन्हें देखकर वहाँ के कुछ लोगों ने पूछ लिया था कि आप लोग शायद छत्तीसगढ़ से हैं। हमारे लोगों के ‘हाँ’ कहने पर उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ से यहाँ मज़दूर आते रहते हैं, वे भी गुड़ाखू ही करते हैं, अतः हमने अनुमान लगा लिया कि आप लोग शायद वहीं के हैं। हमारे दल के लोग इस घटना से बड़े लज्जित हुए। उन लोगों ने हमारे दल के इन लोगों को मज़दूर ही समझ लिया था।

व्यक्तियों के नाम बुनियादी स्तर पर उनकी जातीयता और उनकी आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि के बहुत से पहलुओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ नाम किसी एक चीज़ का अविश्वसनीय संकेतक भी हो सकते हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में संतानों के जीवित न रहने पर संतानों के नाम गंदे से गंदा रखने की परम्परा थी। ऐसी मान्यता है कि इस तरह के गंदे नामकरण से बच्चे की बाल्यावस्था में मृत्यु नहीं होगी और उनके जीवित रहने की सम्भावना बनी रहेगी। पूर्व में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण अकाल बाल मृत्यु होने पर इस तरह के नामकरण आम थे, जिससे पता चलता था कि ऐसे नाम वाला व्यक्ति परिवार का ज्येष्ठ ही होगा।

हाँ तो उस नव पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का भी ऐसा ही नाम था। ऑफिस में ही सार्वजनिक रूप से उनके गुड़ाखू करने और ऐसा गंदा नाम होने से उनकी हैसियत का अंदाज़ा हो गया था। वे बैठकों के दौरान बीच-बीच में उठकर गुड़ाखू करने लग जाते। जनपद के घाघ लोगों ने इसे उनकी अयोग्यता भी मान लिया था। जैसा कि आमतौर पर जनपद पंचायत में होता है। यहाँ पर पदस्थ पशु चिकित्सक इन्हें हटवाकर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनना चाहते थे। उच्चाधिकारियों से मिलकर दो माह के भीतर ही इन्हें अन्यत्र हटवाकर वे प्रभारी अधिकारी बन भी गए।

जनपद के लेखापाल कन्नौजे बाबू सेवानिवृत्ति के करीब थे। वे एकदम दुबले-पतले मरियल से लगते। वे कुरता-पायजामा ही पहने रहते। रोज शाम को शराब पीना उनकी आदत थी। वरिष्ठ होने के कारण वे लेखा कार्य में दक्ष थे। पशु चिकित्सक प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुछ कार्यों के भुगतान में कुछ राशि एडजस्ट कराना चाहते थे, पर लेखापाल ने मना कर दिया कि यह सम्भव नहीं होगा। ऐसे कई अवसर आए, पर लेखापाल हमेशा की तरह किसी भी बिल को लेकर समायोजन करने के पक्ष में नहीं थे। अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उनसे बदला लेने के अवसर तलाशने लगे।

यह अवसर भी उन्हें जल्द ही मिल गया। वर्ष 1999 के पूर्व शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी जिसे बाद में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया। 11-12 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति की आयु फिर से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी। जनपद पंचायत कार्यालय में दो तरह के अमले होते हैं, एक अमला विकास का, जो नियमित कर्मचारी होता है और दूसरा अमला जनपद पंचायत का, जो सीधे जनपद निकाय के अधीन होने के कारण अर्द्ध शासकीय होता है। इन अमलों को पेंशन की पात्रता नहीं होती। इन लोगों की सेवा शर्तें नियमित शासकीय कर्मचारियों जैसे ना होकर पंचायत राज अधिनियम व नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन होती है। हालाँकि इन्हें भी कुछ मामलों को छोड़कर सभी सुविधाओं का लाभ नियमित कर्मचारियों की भाँति ही प्राप्त होता है।

लेखापाल कन्नौजे बाबू जनपद पंचायत के कर्मचारी थे, इस तरह वे नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते थे। शासन ने नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी, पर पंचायत निकाय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसके लिए पंचायत राज अधिनियम व नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी। जनपद कार्यालय की स्थापना शाखा के प्रभारियों सहित अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बातें नहीं आयी। निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों तक सभी मान बैठे कि पंचायत अमलों के कर्मचारियों की भी अब सेवानिवृत्त होने की अवधि 60 वर्ष ही है अतः सभी निश्चिंत थे।

प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पशु चिकित्सक खरे साहब तो वैसे भी कन्नौजे बाबू के पीछे हाथ धोकर पड़े ही थे। वे पंचायत राज अधिनियम व नियम और इनकी सेवा शर्तों को बारीकी से पढ़ने लगे, ताकि कुछ तो ऐसा मिले, जिससे इस लेखापाल को उनकी बात ना मानने की सज़ा मिल सके। आख़िरकार इतनी बड़ी पोथी पढ़ने के बाद उन्हें वह बूटी मिल ही गयी जो उन्हें चाहिए थी। कन्नौजे बाबू 58 वर्ष की अधिवार्षिकी पूरी करने के बावजूद छह माह अधिक कार्य कर चुके थे। अब ऊँट पहाड़ के नीचे था।

इस प्रकरण को लेकर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय टूट पड़े। कन्नौजे बाबू को छह माह अधिक वेतन भुगतान की वसूली हेतु नोटिस जारी हो गयी। विस्तृत प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजते हुए इन पर वसूली के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया। अब कन्नौजे बाबू सेवानिवृत्त किए जा चुके थे और विभागीय कार्यवाही शुरू हो गयी। छानबीन में इसे समयावधि में सेवानिवृति ना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी भेजे गए थे। वहाँ से हटने के दो माह अतिरिक्त अवधि तक वे मेरे कार्यकाल में भी कार्य कर चुके थे और इसके बाद भी कार्य करते रहे थे। उनका 58 वर्ष मेरे कार्यकाल में ही पूरा हो चुका था, समयावधि में उन्हें सेवानिवृति आदेश जारी ना करने का अब मैं दोषी था।

खरे साहब बदला तो कन्नौजे बाबू से लेना चाहते थे, पर अब मैं भी उनके बदले की आग की लपटों में घिर गया था। मुझे तो 58 वर्ष और 60 वर्ष का झमेला ही मालूम ना था। यह सच है कि समस्याओं पर जागरूक नहीं होने पर हम अधिक प्रसन्न होते हैं और अज्ञानता का आनंद लेते हैं, पर कानूनी सिद्धांत यह है कि कानून की अनभिज्ञता के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती। कानूनन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। प्रकरण संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए संभाग आयुक्त रायपुर को प्रकरण भेज दिया। मेरी पदोन्नति नज़दीक थी और मेंरे भाग्यविधाता अब कमिश्नर साहब थे।

कमिश्नर साहब के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। मुझे नोटिस मिल गयी थी, कि क्यों ना लापरवाही के कारण आपके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित कर ली जाए? विभागीय जाँच दर्ज होने से मेरी पदोन्नति लटक जाने का भय था। अब बीच-बीच में कमिश्नर ऑफ़िस में मेरी पेशी होने लगी। कमिश्नर की ओर से उपायुक्त महोदय पूछताछ कर लेते और पेशी पंजी में हस्ताक्षर लेते जाते। अब मेरे दिन तनाव में गुजरने लगे। मंत्रालय से गोपनीय चरित्रावली अविलम्ब जमा करने के निर्देश प्राप्त हो रहे थे, ताकि पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जा सके और उधर पेशी दर पेशी।

इन्हीं सब बातों को सोचते-सोचते मैं अपने ऑफ़िस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि लगभग एक सत्तर वर्षीय वृद्ध एक नवयुवक के साथ मेरे सरकारी आवास में आये। वे सफ़ेद वस्त्र धारण किये हुए थे। साधारणतः जनपद और तहसील कार्यालय कस्बों में ही स्थित होते हैं, यहाँ गेरुवावस्त्रधारी हिंदू संत अक्सर आते ही रहते थे और किसी ना किसी अनहोनी का भय दिखाकर जनपद स्तर पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों को लूटते रहते थे। मुख्य तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदार इनके आसान शिकार बनते थे। ये कथित साधु-संत और कुछ चंदाखोर केवल जनपद स्तर के ही विभिन्न अधिकारियों को अपना शिकार बनाते थे। जिले में तो एक युवक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनाकर इसका स्वयम्भू अध्यक्ष बना बैठा था, और जनपद स्तर के कार्यालयों में बारी-बारी जाता और धमकाकर शिकायत न करने के एवज़ में लोगों से अवैध वसूली भी करता। जिला प्रशासन को जानकारी होने पर ही इनकी कारगुजारियों पर लगाम लगाया जा सका था। शहरों में ऐसी घटनाएँ कम ही होती हैं, या कम ही सुनने में आती हैं। इसके पीछे वजह यह भी है कि मैदानी अधिकारी दबाव बहुत झेलते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों को लागू कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यों की विभिन्नताओं के कारण किसी न किसी प्रकरण में फँसे होने से ये भयग्रस्त भी रहते हैं और भविष्य में भी फँस जाने का अंदेशा भी झेलते हैं। मैदानी अमलों की इसी कमज़ोरी को इन लोगों ने जान लिया है।

हाँ तो इन लोगों ने मुझसे केवल एक मुट्ठी चावल देने को कहा और वे चावल लेकर निकल गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन लोगों ने इसके अतिरिक्त कुछ भी क्यों नहीं माँगा। कुछ दूर जाने के बाद वह नवयुवक वापस लौट आया और मुझसे बोला, “सर, ये बहुत बड़े संत हैं। आप इनसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे?” मेरी स्वीकृति मिलने पर सत्तर वर्षीय वो वृद्ध पुनः वापस आ गए। मैंने पूछ ही लिया कि मेरे विरूद्ध चल रही विभागीय जाँच का ख़ात्मा होगा भी या नहीं और मुझे पदोन्नति मिलेगी या नहीं? इस पर उस वृद्ध ने कहा कि इसका एक उपाय है यह पुड़िया, इसे आप स्नान करते वक्त बाएँ पैर से दबाकर रखें, और लगातार इक्कीस दिनों तक ऐसा करें। इस दौरान उनका वो नवयुवक साथी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे उन पर अविश्वास करने का कोई कारण ना दिखा। पूजा-पाठ करने और दान स्वरूप उसने मुझसे 1100 रुपये माँग लिए। मैंने रुपये दे भी दिए। उन दिनों मेरा छोटा भाई घर आया हुआ था। वह यह सब देख रहा था। उसके हाव-भाव को देखकर ही मैं समझ गया था कि वह मुझसे अप्रसन्न है। उसे लग रहा था कि मुझे तो इतनी बड़ी राशि कभी देते नहीं और इन जालसाज़ों पर पैसे लुटा रहे हैं।

अब तक नोटिस का लिखित जवाब मैंने दे दिया था। मेरे विरुद्ध किसी तरह के निर्णय लिए जाने के पूर्व मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए कमिश्नर से मिलने की सूचना मिल गयी थी। अब मैं व्यक्तिगत रूप से उनके समक्ष हाज़िर था। वे उत्तर पूर्व से थे, और वहाँ की एक जनजाति से ताल्लुक रखते थे। एक आदिवासी होने के कारण मैं उनसे रहम करने की अपेक्षा कर रहा था। वे बोले, “तिर्की साहब, अच्छे से काम किया करो। मैं जानता हूँ, तुमसे ये ग़लती अनजाने में हुई है। मैं प्रकरण को समाप्त किये देता हूँ।”

उनसे यह सुनकर मैं भावविभोर हो गया। मुझे लगा मेरे साथ आज सचमुच में न्याय हुआ है। हफ्ते-दस दिनों में मुझे प्रकरण समाप्त किये जाने की सूचना मिलने की उम्मीद थी। इसी आस में दो महीने और गुजर गए। छत्तीसगढ़ की अजीत जोगी सरकार ने वर्ष 2003 में सम्भागायुक्त कार्यालय को बंद करने का निर्णय ले लिया था। सरकार की सोच थी कि ये कार्यालय अनावश्यक है, और इनके पीछे बेवजह शासकीय धनराशि का अपव्यय होता है। शासन ने तीन महीनों के भीतर सम्भागायुक्त कार्यालयों में लम्बित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने का निर्देश देते हुए बंद करने का आदेश जारी कर दिया था।

अब तक मेरे प्रकरण में कोई निर्णय न होने के कारण मुझे बड़ी बेचैनी थी। अचानक एक दिन कमिश्नर कार्यालय से बुलावा आया। कमिश्नर के स्टॉफ ऑफ़िसर ने मुझे साहब का एक बिल थमा दिया। बिल में उल्लेखित चीज़ें भी क्या ज़बरदस्त थीं–चाय, बिसकिट्स, काजू, किसमिस, मैडम की चूड़ी, बिंदी, ब्लाऊज़, सेनेटरी पैड इत्यादि। स्टॉफ ऑफ़िसर ने इसका भुगतान करते हुए अगले दस-बारह दिनों में प्रकरण समाप्ति के आदेश ले जाने को कहा। कमिश्नर साहब के काइयाँपन को लेकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ।

कमिश्नर कार्यालय को समय सीमा के भीतर बंद करने के फेर में लम्बित प्रकरणों पर अब धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे थे। मुझे आदेश मिलने तक कमिश्नर कार्यालय बंद भी हो चुका था। यहाँ पदस्थ सभी अमले विभिन्न विभागों के कार्यालयों में समायोजित हो गए थे। अब मैं कमिश्नर कार्यालय के स्टॉफ ऑफ़िसर को एक अन्य कार्यालय में बड़ी मुश्किल से ढूँढ पाया। वे मेरे प्रकरण की समाप्ति सम्बंधी आदेश रखे हुए थे। मेरे प्रकरण का निपटारा हो गया था। दरअसल 58 वर्ष पूर्ण करने के बावजूद राज्य के विभिन्न जनपदों में इस संवर्गों के कुछ लोग अब भी नियमित कर्मचारियों की भाँति कार्य कर रहे थे। ऐसे कर्मचारियों की कोई शिक़ायत नहीं होने के कारण वे अज्ञानता का आनंद ले रहे थे।

कुछ सालों बाद मुझे जानकारी मिली कि ये कमिश्नर महोदय सेवानिवृति के कुछ सालों बाद म्यानमार से मादक पदार्थ स्यूडोफेड्रायन की तस्करी के आरोप में मिज़ोरम के खाद्य विभाग के खाद्य और औषधि प्रशासन निरीक्षकों द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए थे और फिर मिज़ोरम की विशेष अदालत द्वारा उन्हें तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई गयी थी।

(लेख साहित्य विमर्श प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘द सिविल सरपेंट्स‘ में संकलित। यहाँ प्रकाशन की अनुमति से प्रकाशित किया जा रहा है।)

किताब परिचय

श्री विनय प्रकाश तिर्की की यह कृति केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक तंत्र का आईना है, जिसकी आत्मा लालफीताशाही में उलझी हुई है और जिसकी रगों में विश्वासघात का ज़हर बहता है। यह कथा उन अदृश्य जालों को उजागर करती है, जहाँ सहयोग की आड़ में धोखे की साँसें चलती हैं और हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक फनधारी इरादा। इस व्यवस्था में व्यक्ति कब अपने ही सहकर्मियों द्वारा छल लिया जाता है, उसे आभास तक नहीं होता। ऊँचे ओहदों पर बैठे अधिकारी, अपने नीचे काम करने वालों का शोषण ऐसे करते हैं जैसे वन का कोई विषधर अपने शिकार को निगलता है–धीरे, सधे हुए अंदाज़ में। लेखक स्वयं नागलोक कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के जशपुर अंचल से हैं—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ साँपों की अनगिनत प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन वनों में साँपों से हुई उनकी मुठभेड़ों ने उन्हें सिखाया कि असली विषधर केवल जंगलों में ही नहीं, बल्कि सभ्यता की चादर ओढ़े शहरों में भी पाए जाते हैं– कंक्रीट के इस जंगल में वे मनुष्य का मुखौटा पहन कर विचरण करते हैं। इच्छाधारी नाग या नागिन चाहे कल्पना मात्र हों, किंतु इस ‘सिस्टम’ के साँप उनसे कहीं अधिक चतुर, घातक और जीवित हैं। उनका धोखा, उनकी दोहरी ज़ुबान और विषैली चुप्पी, इस संघर्षशील प्रशासनिक जीवन की अनिवार्यता बन चुकी है। यह पुस्तक एक चेतावनी है, एक दर्शन है—’सिविल सर्पेंट सिस्टम’ का। लेखक की विशिष्ट और व्यंग्यपूर्ण लेखन शैली इसे केवल पढ़ने योग्य नहीं, बल्कि महसूस करने योग्य बनाती है–मानव और नाग के बीच की पतली रेखा को पाठक स्वयं पहचानने लगते हैं।

पुस्तक लिंक: अमेज़न | साहित्य विमर्श

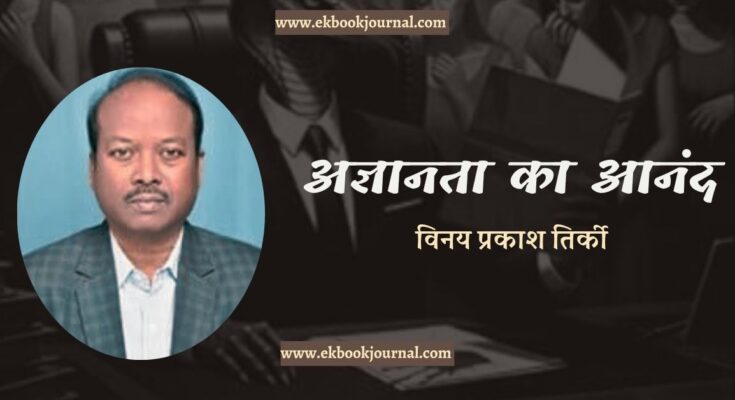

लेखक परिचय

श्री विनय प्रकाश तिर्की, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी हैं। श्री तिर्की समसामयिक विषयों में गहरी पकड़ रखते हैं। देश-विदेश घूम कर संस्कृतियों के गहन अध्ययन, उनकी सामाजिक सोच, राजनैतिक स्थितियों, उनकी परम्पराएँ और उनके पीछे की वजहों को जानने की उत्कंठा से प्रेरित श्री तिर्की, साल के दो माह, अपनी छुट्टियों में यायावर हो जाते हैं। अपनी इसी यायावरी प्रवृत्ति से संचालित श्री तिर्की ने 20 से अधिक देशों की यात्राएँ की हैं और अपने यात्रा संस्मरणों में इन्हें शामिल किया है।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जशपुर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले श्री तिर्की ने जीवन में लम्बा सफर तय किया है, कड़े संघर्षों से तपकर उन्होंने वर्तमान सामाजिक स्वीकारोक्ति प्राप्त की है। श्री तिर्की ने शासकीय अधिकारी के रूप में लम्बे कार्यकाल में जो देखा, अपने आस-पास घटते घटनाक्रम से जो समझा, उन्हीं को शब्दों का रूप देने का प्रयास करते रहे, प्रारम्भ में शौकिया तौर पर किये जाने वाले इस कार्य को गम्भीरता तब मिली जब 1994 में उनके द्वारा भेजा लेख ‘डोडो की तरह विलुप्त होती बिरहोर जनजाति’ दैनिक नव भारत में प्रकाशित हुआ । इसके बाद तो श्री तिर्की लगातार देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही रहे। उनके इन्हीं लेखों का संग्रह ‘तलाश’ के नाम से प्रकाशित है। अपनी नवीनतम पुस्तक ‘द सिविल सर्पेंट्स’ में उन्होंने अपने प्रशासकीय जीवन के अनुभव के आधार पर नौकरशाही के वास्तविक चरित्र को उजागर किया है।

तिर्की साहब ने वास्तव में शासकीय सेवा के दौरान आने वाली मुश्किलों का बेहतरीन चित्रण अपनी किताब में किया है। एक बैठक में पठनीय है।