फ्लेमेंको और बुलफाइट स्पेन की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन दोनों अंगों विशेषकर फ्लेमेंको और उसके इतिहास के ऊपर लेखक संदीप नैयर इस लेख में बता रहे हैं। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आएगा।

पिछले दिनों स्पेन की यात्रा पर रहा. ब्रिटेन की नम और ठंडी आबोहवा से कुछ समय का अवकाश पाने के लिए ब्रिटेनवासी अक्सर स्पेन के गर्म और धूप से नहाये समुद्रतटों का रुख करते हैं। खासतौर पर गर्मियों के महीनों में स्पेन के समुद्रतटीय इलाके ब्रिटेश सैलानियों से भरे होते हैं। पिछले कुछ दशकों में पर्यटन एजेंसियों और टूर ऑपरेटरों ने विज्ञापन एजेंसियों का सहारा लेकर सी-बीचों पर बिताई जाने वाली छुट्टियों को एक विशाल उद्योग का रूप दे दिया है। इन विज्ञापनों में समुद्रतटों की रमणीय छवि के साथ ही खूबसूरत युवक-युवतियों की सुडौल और अर्ध-अनावृत काया की नुमाइश भी अनिवार्य होती है। हालाँकि समुद्रतटों पर अर्धनग्न होकर समय बिताने के पीछे मुख्य वजह धूप-स्नान ही होती है मगर उसका एक खास असर यह भी होता है कि धूप सेंकते युवक-युवतियों की सुडौल काया से आँखें सेंकने का आकर्षण बहुत से उन पर्यटकों को भी समुद्र तटों की ओर खींच लाता है, जिन्हें धूप-स्नान में कोई रूचि नहीं होती।

धूप सेंकना अंग्रेज़ों का एक प्रिय शगल है। गर्मी के दिनों में धूप में नंगे बदन लेटकर सारा-सारा दिन बिताने में अंग्रेजों को ज़रा भी कोफ़्त नहीं होती। हम भारतीयों को भले ही यह शगल समय ज़ाया करना लगे मगर अंग्रेजों के लिए इस धूप-स्नान की एक ख़ास वजह होती है और वह है अपनी गोरी त्वचा को टैन करना। जितना शौक भारतीयों को फेयर एंड लवली क्रीम मल कर अपनी त्वचा को गोरा बनाने का है, उससे कई गुना अधिक शौक गोरे अंग्रेजों को धूप में लेटकर अपनी त्वचा को टैन करने का। प्राकृतिक रूप से टैंड त्वचा के स्वामी हम भारतीयों के लिए अंग्रेजों के इस शौक को समझना कुछ मुश्किल ही है।

धूप स्नान और भारतीय त्वचा के प्राकृतिक टैन की बात चलते ही एक मज़ेदार किस्सा याद आता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक पिआरा सिंह गिल किसी अमरीकी समुद्रतट पर लेटे धूप सेंक रहे थे। तभी उन पर किसी अमरीकी महिला की नज़र गयी। उन दिनों अमरीका में अधिक भारतीय नहीं होते थे और इसीलिए गोरे अमरीकी, भारतीयों की भूरी त्वचा से अधिक परिचित नहीं थे। वह अमरीकी महिला पिआरा सिंग की टैंड स्किन से बड़ी प्रभावित हुई।

“हाय जेंटलमैन, कैन आई आस्क यू द सीक्रेट ऑफ़ सच ए नाईस टैन?” पिआरा सिंह के पास जाते हुए उस महिला ने बड़े आश्चर्य से पूछा।

“फाइव थाउजेंड इयर्स ऑफ़ इंडियन सन।” पिआरा सिंह ने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया.

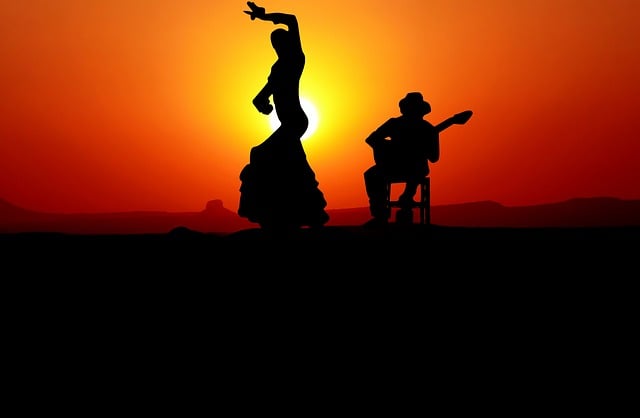

खैर अधिकांश ब्रिटिश सैलानियों के लिए स्पेन की यात्रा का मुख्य आकर्षण भले ही वहाँ के खूबसूरत सी-बीच हों मगर स्पेन के मेनलैंड के जीवन और वहाँ की रंगीन संस्कृति में दिलचस्पी लेने वाले पर्यटकों की भी कमी नहीं है। हालाँकि चर्चित फिल्म ‘ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा’ के ज़रिये बहुत से भारतीय स्पेन की संस्कृति के कुछ पहलुओं से परिचित हो चुके हैं, मगर स्पेनिश संस्कृति की चर्चा जिन दो पहलुओं के बिना अधूरी है, वह हैं फ्लेमेंको और बुलफाइट। फ्लेमेंको दक्षिण स्पेन का प्रसिद्ध फोक आर्ट है जो नृत्य, संगीत और गायन की कलाओं का मिश्रण है. भारतीय फिल्म दर्शक कई फ़िल्मी गानों के ज़रिये फ्लेमेंको की अच्छी-खासी झलक पा चुके हैं, मगर शायद वे यह न जानते हों कि फ्लेमेंको नृत्य न सिर्फ भारतीय कत्थक से बहुत मिलता जुलता है, बल्कि संभवतः कत्थक से ही विकसित हुआ नृत्य है।

कत्थक और फ्लेमेंको में कई समानताएँ हैं। पैरों की थाप, शरीर की मुद्राएँ और चेहरे की भंगिमाओं में कई साम्य देखे जा सकते हैं। फ़र्क यह है कि जहाँ कत्थक नंगे पैर किया जाता है फेलेमेंको जूते पहन कर किया जाता है और जहाँ कत्थक की मुद्राएँ और भंगिमाएँ आम तौर पर सौम्य होती हैं फ्लेमेंको की मुद्राओं और भंगिमाओं में एक उत्तेजना देखी जा सकती है। कहते हैं कि फ्लेमेंको को जिप्सियों द्वारा दक्षिण स्पेन के एंडालुसिया प्रदेश में लाया गया था और आम धारणा है कि जिप्सियों के प्रारम्भिक दल मूलतः उत्तर भारत से निकले हुए हैं।

कत्थक का जो रूप हम आज देखते हैं वह हिंदू और मुस्लिम नृत्य और संगीत तत्वों का मिला-जुला रूप है, मगर कत्थक का इतिहास बहुत पुराना है और इसका ज़िक्र महाभारत तक में मिलता है। कत्थक का मूल स्वरुप प्राचीन उत्तर भारत के नर्तकों द्वारा तैयार किया गया था जो हिंदू पौराणिक गाथाओं को नृत्य और संगीत के ज़रिये कहा करते थे। इन नर्तकों की टोलियाँ जिनमें अधिकांश ब्राह्मण वर्ण के पुरुष हुआ करते थे, मंदिर प्रांगणों से लेकर ग्रामसभाओं तक में नृत्य और संगीत के ज़रिये पौराणिक गाथाओं और उनके संदेश को आम जनता तक पहुँचातीं थीं। भक्तिकाल में कत्थक का उपयोग भक्ति आंदोलन को गति देने में हुआ और राधा-कृष्ण की रास-लीलाएँ कत्थक में रची जाने लगीं। भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल से एक साँझा गंग-ओ-जमन तहज़ीब विकसित हुई जिसकी झलक उस दौर की कला और कलाकृतियों में मिलती है जिनमें चित्रकारी, वास्तुशिल्प, काव्य से लेकर नृत्य-संगीत भी शामिल हैं। कला के संरक्षक के रूप में मुग़लों ने कत्थक को राज दरबारों के मनोरंजन की कला के रूप में अपना लिया। इस दौर में कत्थक में कई बदलाव हुए। हिंदू पौराणिक तत्व जाते रहे और कई इस्लामिक और फ़ारसी तत्व प्रवेश कर गए। कत्थक नर्तक की भूमिका एक अध्यात्मिक भक्त से मनोरंजक की हो गयी, मगर फिर भी कत्थक का शास्त्रीय रूप बना रहा। अंग्रेजों के आगमन के बाद मुग़ल दरबार समाप्त हो गए और साथ ही ख़त्म हो गया कत्थक को मिलने वाला राजकीय संरक्षण और कत्थक मूल रूप से वेश्यालयों में सिमट गया। सौभाग्यवश आज़ादी के बाद कत्थक को एक बार फिर शासकीय संरक्षण प्राप्त हुआ जिसके चलते कत्थक की शास्त्रीय और आध्यात्मिक गरिमा आज भी बनी हुई है।

फ्लेमेंको दक्षिण स्पेन की लोक कलाओं और जिप्सी परम्पराओं का अद्भुत मिश्रण है। किंतु कत्थक की ही भाँति फ्लेमेंको पर भी कई अन्य संस्कृतियों की छाप रही है जिसमें मुस्लिम अरब संस्कृति और मूर सभ्यता प्रमुख हैं। दक्षिण स्पेन के मुस्लिम मूर शासकों ने मुग़लों की तरह ही कला के कई रूपों को न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि उन्हें परिष्कृत भी किया। दसवीं से पंद्रहवीं शताब्दी के बीच मूर शासकों के वैभव तले एंडालुसिया पश्चिमी विश्व में कला का केंद्र बन चुका था और इसी दौर में फ्लेमेंको के कई आयामों का परिमार्जन हुआ।

जिप्सी उत्तर भारत से अलग-अलग समय में विभिन्न दलों में प्रवास करते रहे जिनमें उच्च वर्ण के भेदभाव से व्यथित शूद्रों से लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों से आक्रांत ब्राह्मण और राजपूत तक शामिल हैं। ये जिप्सी दल खानाबदोश की तरह फारस और मध्य एशिया होते हुए दक्षिण यूरोप तक पहुँचे और इन सभी भूभागों की संस्कृतियों को अपनी संस्कृति और जीवन शैली में समाहित करते चले। मगर ये जिप्सी दल निरंतर दरिद्रता, अभाव और दमन के शिकार भी रहे। एंडालुसिया पहुँचने पर इन्हें मुस्लिम मूर शासकों का संरक्षण अवश्य प्राप्त हुआ किंतु पंद्रहवीं शताब्दी में उत्तरी स्पेन के ईसाईयों द्वारा मूर शासकों को उखाड़ फेंकने और जिप्सियों, मुसलमानों और यहूदियों के जबरन धर्मपरिवर्तन के प्रयासों ने एंडालुसिया को निर्धनता और दरिद्रता की कगार पर पहुँचा दिया। एंडालुसिया के जिप्सियों और गैर जिप्सियों का इसी दरिद्रता और दमन के प्रति आक्रोश उनकी कला की भावुकता और उत्तेजना में देखने मिलता है। फ्लेमेंको शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कई विपरीत धारणाएँ हैं, मगर मुख्य रूप से इस शब्द को उग्रता और प्रचंडता के साथ जोड़ा जाता है जिसकी स्पष्ट झलक फ्लेमेंको नृत्य और संगीत में देखने मिलती है।

कत्थक और फ्लेमेंको दो बहुत ही भिन्न प्रकार की मानवीय संवेदनाओं से विकसित हुई कलाएँ हैं। जहाँ कत्थक मूल रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है वहीं फ्लेमेंको दमित और दलित वर्ग की चीख है। मगर दोनों ही कलाओं में साम्य न सिर्फ उनके तकनीकी प्रारूप बल्कि समान ऐतिहासिक संदर्भों का भी है। दोनों ही कलाएँ बंजारा टोलियों के प्रांगणों से निकल कर लोक-कलाओं के रूप में विकसित होते हुए अपने शास्त्रीय स्वरुप में पहुँची हैं और इस यात्रा में विभिन्न संस्कृतियों की अमिट छाप लिए आगे बढी हैं। बाहरी असर की इन्हीं तहों के नीचे उनका प्रारम्भिक स्वरुप कहीं दबता चला गया है और वे काफी हद तक मनोरंजन की कला बन कर रह गयी हैं मगर फिर भी आरम्भिक भावनाओं की मूल अभिव्यक्ति की झलक उनमें आज भी देखी जा सकती है।

बुल फाइट या सींग सवारी स्पैनिश संस्कृति का एक अन्य अभिन्न अंग है। हालाँकि आधुनिक सभ्य समाज के पशु प्रेमियों के दबाव में बुल फाइट उत्तरी स्पेन के कई हिस्सों में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है मगर दक्षिण स्पेन में उसे आज भी कानूनी मान्यता है। हालाँकि आधुनिक सभ्य समाज फ्लेमेंको जैसी परिष्कृत कला और मध्ययुगीन खेल बुल फाइट के बीच कोई साम्य स्वीकार करने को न तैयार हो फ्लेमेंको के कई विश्वप्रसिद्ध कलाकारों और बुल फाइट के कई शीर्ष खिलाड़ियों के लिए दोनों कलाओं के बीच गहरा साम्य और सम्बंध है। जिस तरह फ्लेमेंको जिप्सी वर्ग के समय की निर्दयता के विरुद्ध आक्रोश की त्वरित अभिव्यक्ति है, बुल फाइट भी समय के त्वरित प्रहार के विरुद्ध लड़ाई का खेल है। जिस तरह की त्वरित उग्रता और उत्तेजना की झलक फ्लेमेंको नृत्य-संगीत में देखने मिलती है वैसी ही उग्रता और विकटता बुल फाइटर की शारीरिक गतिविधियों और भाव-भंगिमाओं में झलकती है।

(मई 4 2018 में साहिंद में लंदननामा कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित। )